温州为何有这么多民国“中西合璧”建筑,它们缘何受上海影响很大?

一位学者总结温州历史街区,认为优势与特色在于:丰富典型的街巷格局,江南诗韵的环境美感,多元统一的文化景观,中西合璧的建筑风格。

走进温州历史文化街区,五马街的大众电影院、老香山,纱帽河54号的朱宅,晏公殿巷中国银行旧址,解放街的朔门粮站……各种中西合璧的建筑,令人惊叹于温州是一座既有“灵气”,又有“洋气”的历史文化名城。

那么,温州的近代历史建筑何时出现?为何受到上海的影响很大?解放街、五马街一带为何汇集如此众多的中西合璧建筑?

温州开埠与西风东渐

清光绪二年(1876),清政府与英国签订《烟台条约》,增开温州、芜湖、宜昌、北海四处为通商口岸。

次年3月2日,英国籍税务司好博逊乘海关巡逻艇凌风号来温,4月1日温州海关(半年以后改称瓯海关)建立;同月,英国首任驻温领事阿尔巴斯特抵温,于江心屿孟楼设临时领事馆。

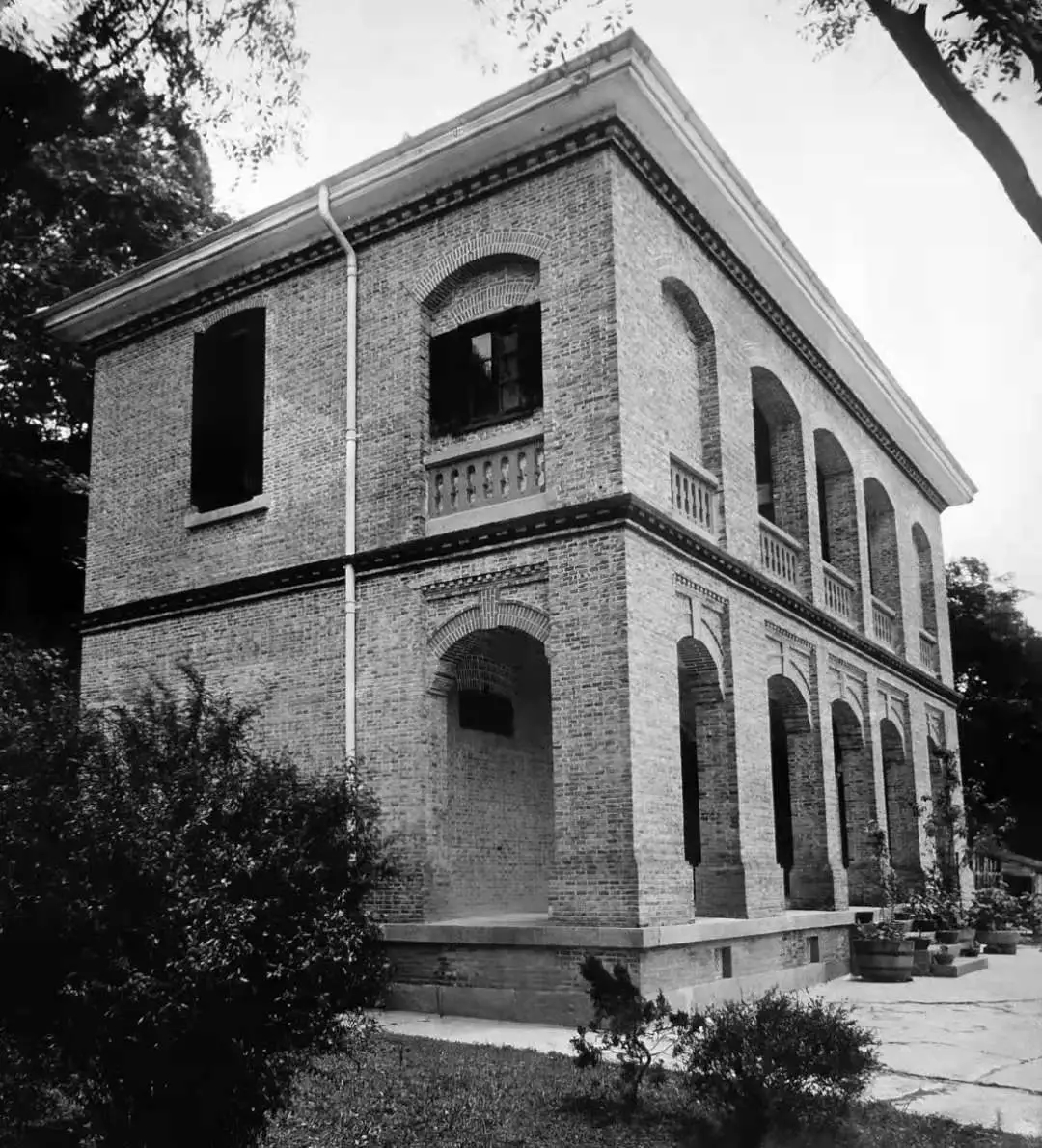

瓯海关税务司公署

英国驻温州领事馆旧址

温州开埠后,西方文明通过各种途径进入了温州。清末光绪《永嘉县志》中提到,“近且为通商口岸……楼船轮舶,交于海上,使车来往,络绎旁午”,反映了温州开埠后与外界经济文化交流之频繁。

西方文化与中国传统文化的冲突、碰撞、交汇和融合,在建筑领域表现得尤为突出和明显。这段时期,大量西方建筑形式进入温州,本地的传统建筑风格开始受到影响。

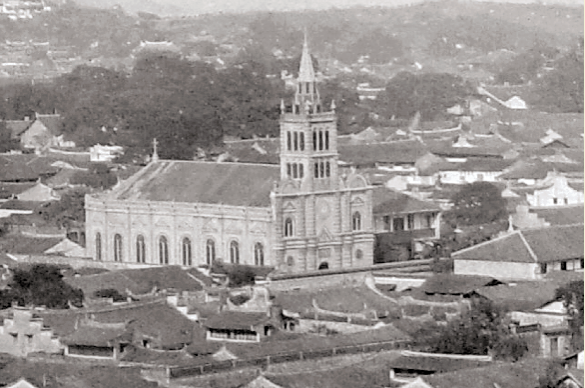

温州天主教总堂旧照

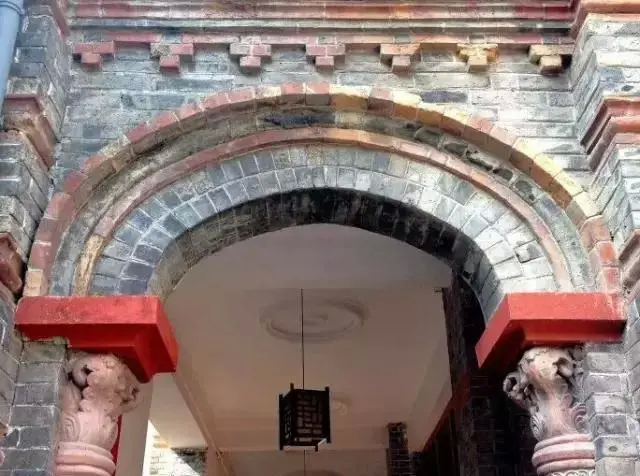

最初进入温州的西方建筑主要为教堂和办公楼,它们都是由外国设计师设计,雇用本地工匠并使用地方材料,在外国人监督下建成。这个时期的西方建筑受到传统元素的干扰少,形式显得较为纯粹。代表性建筑如周宅祠巷天 主教堂、城西街基督教堂、瓯海关(1877)、英国驻温州领事馆(1896)等。

定理医院

外国人还在温州创办了数家学校和医院,如1897年约翰·定理在瓦市殿巷创办定理医院、1903年苏慧廉在海坛山麓建成的艺文中学新校舍、1913在岑山 寺巷落成的“董若望医院”等。这些学校和医院建筑多采用小体量的西式楼房再辅以若干中式平房。

光绪三十二年(1906),孙诒让筹办的温州师范学堂,是有记载最早完全由国人主持的近代建筑的营造活动。温州师范学堂以道司前旧校士馆(今禅街温八中)为校址,聘请瑞安郭啸吾主持工程设计,历时三年建成,学堂大礼堂的屋架采用钢材作拉杆,是温州规模最大的近代教育建筑群。

温州师范学堂旧照

辛亥革命后,近代民族资本主义经济得到长足发展。1915年,浙江巡按使屈映光调查温州时,作为通商口岸的温州已是“习染洋派,尽变旧规”。此时施造大规模土木工程的主要对象由官绅逐步转为工商业实业家。这段时期 温州建筑主流已转为中西合璧的建筑特色,建筑商大批模仿上海建筑,城中大量商铺、住宅中出现各式西式装饰符号与构件。

连中国教育中最传统的孔庙都开始改建为西式学堂。1929年,学者张棡在日记中:“便过郡大成殿,见已改为商业学校。其殿前棂星门已拆毁无存,另建洋式门墙。”

为何受到上海的影响很大

温州的近代建筑受上海的影响较大。

自古以来,温州陆路交通一直十分不便,三面高山、一面大海的地形,让温州人通过陆路出行需要翻越重重高山屏障。

但温州水上交通便捷,兼备河港和海湾港。温州港作为千年良港,一度通达国内各大港口城市,可惜明清时期的海禁令温州一度成为极为封闭的区域。开埠以前,温州到上海、杭州很不方便,往往要坐船到丽水,过金华后沿兰江到桐庐,坐船到杭州,历时半个月。

烟台条约后,外国轮船在瓯江上航行

近代开埠成为通商口岸之后,温州的航运和进出口贸易日趋兴旺。1877年4月,英国怡和洋行所属康克斯特客货轮从上海运棉布等洋货,于10日驶抵温州,每隔两周来回一趟,首次开辟了温沪航线。1878年4月,上海的招商局客货轮“永宁”号驶进温州港,这是第一艘进温州港的本国轮船,温沪航程缩短到仅需两天两夜。 此后,温州到上海的航线上,招商局定期有客轮航行。先是“永宁”轮,后为“普济”轮。1918年普济轮被撞沉没后,经常往来的则是“广济”轮和“海晏”轮。温州人前往省城杭州,要先坐船到上海后,再转其他交通工具。温州旅沪人口也在迅速增加,“在上世纪三十年代就已达5万多人”。1917年,“温州旅沪同乡会”应运而生。

永川轮船局旧景

据统计,温州港往来沿海通商口岸的旅客,1877年进出口为794人,1882年增至3783人,1893年为4700人。如此多的人往来通商口岸,令温州人眼界大开。自上海近代崛起为远东的工商金融中心后,温州吸收外来建筑文化的最主要途径就是通过上海,间接地接受西方建筑文化的辐射。温州与上海的紧密联系,客观上为上海的西式古典建筑样式和新的建筑材料传入温州奠定了基础。

被日军轰炸过的五马街到处残垣断壁,中央大戏院仍然完好

近代温州众多知名建筑,都可以见到受到上海影响的记载:建于1927年的五马街云博商场(今温州一百),就是实业家许漱玉偕建筑师周承发参观上海各大公司后兴建的。据说店面是仿照上海著名的“万昌”成衣店。

1932年,许漱玉又仿照上海大商场附设游乐场所的方式,在五马街建起欧式高楼。他带壬子巷的建筑师沈阿生去上海参观了几家游艺场的建筑后,在云博商场后面三楼以上加建游艺场所,也就是后来的中央大戏院(今大众电影院)。可见当时温州新建筑思想源泉来自上海。

周衡平宅

位于三垟湿地的周衡平宅,被称为云博商场的姊妹楼,是浙南现存规模最大的单体中西合璧式建筑之一。1928年,在许漱玉的介绍下,周衡平邀请建造云博商场的上海原班人马,历时三年、花费5万银元,建成这栋建筑面积达1020平米的楼房。

飞鹏巷陈守庸故居

市区信河街飞鹏巷98号,是一栋装饰艺术派风格的建筑,也是温州目前保存最完整的近代典型建筑之一。这里曾经是温州辛亥革命元老陈守庸的故居。陈守庸精通中西文化,1907年毕业于上海圣约翰大学中、英文系,曾受聘到温州中学任英文主任教员。据说,陈守庸修建洋楼的所有建材都是他亲自选好从上海运来,水泥和钢筋都是从德国进口,也是温州首家使用抽水马桶的住宅。

为何集聚在解放街、五马街一带

如今,走进历史文化街区,会发现解放街、五马街,整体依旧保持着近代建筑为主的街道风格。温州近代建筑为何会集聚在这一带呢?

上世纪50年代南北大街,随处可见中西合璧建筑

其实,温州最早的西化的近代建筑出现在瓯江边。江心屿上的英国领事馆和瓯江南岸外横街的招商局,构成了近代建筑的第一个节点——朔门。当时,东门和朔门形成了一个商品集散市场,并将上岸街、东门、康乐坊、朔门、朔门街连成一个商业圈,再与南北大街(今解放街)连接成一条线。

华盖山上遥望东门永川路浦边码头,可见众多船舶

从瓯江边到内河运输码头是南北向的大街,与大街中段的交会的五马街构成旧城的商业中心。这两条街也是近代化中最早诞生近代建筑的线。

开埠后,英国怡和洋行首先在温州设立代理行,随后各国相继在温设立公司和商行,大量倾销洋货、掠夺土特产,形成了“瓯为海国、市半洋商”的局面。这些洋商大量聚集在解放街一带:

如铁井栏有英美烟草公司,馒头巷(今鼓楼街)有卜内门公司、太古保险公司、英瑞炼乳公司,康乐坊有亚细亚石油公司,县后巷有美孚石油公司,县前头有日本广贯堂百货店等。

而五马街是温州传统的商业街。特别是晚清时期,浙江兰溪、宁波、湖州及福建等地商人,先后在五马街东段的曹仙巷和中段的新街口附近,开设国药号和绸布号,逐步形成以宁波帮为主的外地商人和温州本地商人集聚五马街的局面。

1966年的老香山堂

这些商人将当时最新的商业建筑建在繁荣的五马街,如清同治七年(1868)宁波商人李蔚建造的老香山堂、清光绪三十二年(1906)宁波商人杨直钦开设“五味和”新号,以及上世纪2、30年代温州本地商人许漱玉相继营造的云博商场、中央大戏院等新式建筑。

张棡笔下赞叹不已的许云章洋楼

1925年8月,学者张棡在日记中提到前往五马街“剪衣料”,看到许云章新造的洋式高楼,“其高三层,坚致华丽,其上下梯级皆水门汀筑成,左右扶栏均以铁铸,玲珑轻巧。登最上层一望,全城在目,四处村庄亦历历可拈,披襟当风,凉爽无比”。

中国银行旧址 远景 (晨波摄)

五马街还汇聚了众多银行、钱庄、当铺等金融机构,一度超过20家。大量有经济实力的金融机构为招揽生意,纷纷采用中西合璧风格的楼房。如1914年9月中国银行温州分行在五马街开业,1937年2月迁入晏公殿巷44号新厦,这座装饰艺术派风格的中国银行旧址,现为“市级文物保护单位”。

最新评论