温籍文艺家瞿弦和:“弦和”两个字,注定了一生与艺术难解的缘分

8月9日晚,“戏从温州来”专场演出在上海宛平剧院精彩呈现,拉开“戏从温州来”2023南戏经典文化周(上海站)系列活动序幕,世界温州人文艺家联盟成员谷好好、方汝将、蔡晓秋、黄燕舞等多人登台献演,为上海市民送上一台温州特色的戏曲文化盛宴。当晚演出以《一梦千年》为序,以世界温州人文艺家联盟成员、国家一级演员瞿弦和的画外音朗诵开场,“宋韵留千载,瓯风传一脉......”,观众们首先在他的声音艺术中感受着温州戏曲故里的深厚文化底蕴和传统戏曲文化的艺术魅力。

点击观看节目《一梦千年》

瞿弦和曾担任中国煤矿文工团团长,曾被评为“最受听众欢迎和喜爱的全国十大演播家”,为我们演绎了无数脍炙人口、振奋人心的朗诵作品。“弦和”这两个字,就注定了他一生与艺术难解的缘分。

用瞿弦和的夫人张筠英的话说:“瞿弦和就是一陀螺,小鞭儿就在他手里,天天抽得自己团团转。”

(一)青少年时期(1944-1961)

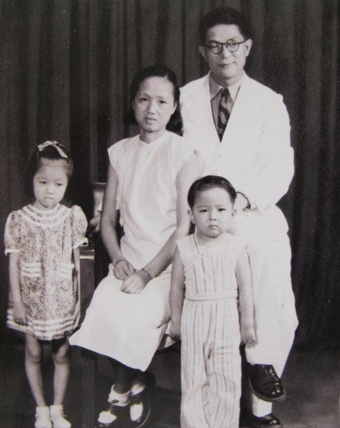

瞿弦和的父亲是早期的革命者,当年与组织失去联系流亡海外。1950回国后,周恩来总理亲自介绍工作,让他到北京地安门中学任教,由此一家人在北京扎根。从小,父母就培养瞿弦和在文艺方面的兴趣爱好。他参加了中央人民广播电台和北京市少年宫成立的艺术团,由北京人艺的林连昆、田春奎、吕奇等名演员培训,打下了一个非常好的基础。

(二)中央戏剧学院(1961-1965)

中学时代成绩优异的瞿弦和被中央戏剧学院表演系提前录取。在这个阶段,他的妻子,当时还是同班同学的张筠英成绩一向很好,是瞿弦和努力的榜样。大一期末总结,瞿弦和给自己树立的目标就是:赶上张筠英,超过张筠英。结果大二时,瞿弦和真的得了全5分,成了全班第一。提到这点,张筠英打趣地说:“那是因为他成功模仿系副主任唱歌,声乐老师给他打了一个5分。”

(三)大西北(1965-1973)

毕业那一年,瞿弦和20岁。响应党“到祖国最需要的地方去”的号召,他毅然决然放弃了侨胞身份,填了去青海的志愿。这一待、与家人一分别就是八年。

(四)煤矿文工团(1973-2012)

1973年,瞿弦和调入中国煤矿文工团,并于1982年任话剧团团长,1984年担任总团长。在此期间,瞿弦和主演了几十部话剧如《仲夏夜之梦》《哈姆雷特》等等。他主演的作品《煤啊,我的情人我的黑姑娘》,反映了煤矿工人艰苦的生活。

(五)发挥余热(2012至今)

2012年,瞿弦和在当了30年团长后退休。退休以后,瞿弦和与夫人还在发挥余热。他们一起筹划了“重温经典”名家名篇朗诵会、“世纪诗人音像工程”等。

(一)行动性

碧尔曼在《论语言动作》一文中说,斯坦尼斯拉夫斯基“蔑视没有动作性的朗诵和说话,这种朗诵和说话,尽管‘像煞有介事’,很浮夸,但同样没有意义。”朗诵者不能空洞表面地背词,而要向观众解释作者在作品中要表达的思想意图。所以,“行动性”是朗诵的基础。

(二)形象性

朗诵者站在舞台上就像是一个诉说者,他在诉说自己看到的、听到的各种使人激动的形象,他在倾诉自己心中的爱、恨、欢欣、痛苦……他要告诉观众的思想“就像水晶散发出来亮光一样从作品中散发出来”。

(三)音乐性

语调是按照一定的高低、长短强弱关系而组成的声音的线条。我们在朗诵时,要使语调能具有音乐的魅力。这就是朗诵的“音乐性”。

朗诵作品《大堰河--我的保姆》

(一)我们都知道瞿弦和出生在海外,他的祖籍在哪里?

其实,瞿弦和的父亲瞿良是地道的温州人,所以他的祖籍是浙江温州。但是因为以前交通不便,他从小到大没跟着回过温州,直到1998年的6月,金温铁路通车庆典组织者找到瞿弦和,问他能不能和夫人一起到温州主持通车仪式。已经54岁的他借着铁路通车的东风,才第一次回到了家乡。

(二)瞿弦和的兴趣爱好

瞿弦和原本喜爱收集邮票,但是他积攒的邮票在1987年装修时全部被盗窃。当时正在英国剑桥大学读书的儿子为了安慰他,寄回一个英国的大本钟造型的铃铛,希望美妙悦耳的铃声能让父亲忘记烦恼。夫人张筠英说:“铃声有警世之用,可以使人清醒,干脆你收集铃铛吧!”十多年过去了,他收集的铃铛数达到了211个国家和地区的3000多个。

瞿弦和收藏的各种铃铛

(三)瞿弦和、张筠英:“模范夫妻”

这张旧报纸上面记录的是瞿弦和与张筠英的“千年之吻”。瞿弦和说:“新千年时我们在武汉录节目,当时张筠英提前买了鲜花给我。而我的礼物更新奇,当新年钟声敲响时,我深深拥吻着她,对她说‘新千年第一吻’。”

《黄河大合唱》第三乐章

配乐诗朗诵《黄河之水天上来》

《黄河大合唱》是人民音乐家冼星海谱曲、光未然作词的一部交响合唱作品,全曲包括序曲和八个乐章,由配乐诗朗诵将各乐章连成整体。第三乐章配乐诗朗诵《黄河之水天上来》是一首激昂豪放、情感澎湃的爱国之作。

配乐诗朗诵《黄河之水天上来》

(一)语言的音乐性:像歌唱一样朗诵

朗诵开篇,声音庄重且磅礴。“黄河之水天上来,排山倒海,汹涌澎湃,奔腾叫啸……”,通过声音的高低起伏和节奏的变化,呈现黄河的浩大气势,仿佛黄河澎湃的波涛声在耳畔回荡。随后诗歌情感由赞美转向悲悼,“如今两岸的人民,又受到了空前的灾难:东方的海盗,在亚洲的原野伸张着杀人的毒焰;于是饥饿和死亡,像黑热病一样,在黄河的两岸传染!”此处,人声与音乐戛然而止,音乐的休止符与声音的留白完美配合,悲悯之情表露无遗。

(二)音乐的语言性:像倾诉一样演唱

词作者光未然认为,最理想的朗诵诗应当实现诗歌与音乐的交流和结合,使诗歌富于节奏感和音乐性。时而凝重低沉如泣如诉,“千百万民族英雄,为了保卫祖国洒尽他们的热血;英勇的故事,像黄河怒涛,山岳一般地壮烈!”时而音韵铿锵如高歌凯旋,“向着祖国的原野,响应我们伟大民族的胜利的凯歌!”不同于其他朗诵作品的是,结尾处的“歌”字像是加了一个延长音符,犹如歌者在演唱,也为接下来的演奏做了铺垫。

此篇配乐诗朗诵《黄河之水天上来》正是以诗歌与音乐结合的方式,以声动人、以音悦人、以韵怡人。

来源:温州人客户端

编辑:余绵绵

责编:何继岗 钱若谷 李温情

审核:金安静

监制:翁逻沿 李冶

总监制:邓雄杰

最新评论