省博物馆这件藏品出自瓯北!王羲之二叔珍藏的心爱之物很可能也是永嘉“制造”!

被省级博物馆收藏的东晋瓯窑点褐彩青瓷盖钵(亦称盖盒),目前所知者有三,分藏于浙江省博物馆、南京博物馆总馆和安徽省博物馆,而且很可能都出自于永嘉,因为已知的东晋瓯窑古窑址,全部都在永嘉。

2017年底,浙江省博物馆举办《青色流年-全国出土浙江纪年瓷特展》,汇集了全国48家文博机构300件青瓷,其中南京博物馆总馆选送的两件东晋纪年青瓷,都是瓯窑的,其中一件就是点褐彩盖钵,1970年初出土于南京下关区象山东晋早期王廙墓(7号墓),此前,已在其周边清理了东晋豪门、尚书王彬的家族墓。这件盖钵通高12.5、口径14、底径8厘米。青绿釉,釉色饱满润泽,表面开冰裂纹;鼓腹,平底,敛口,附伞形盖,菌状钮,盖为子母口;盖钮满饰褐彩且特别浓郁,乃成视觉焦点。盖面饰有十字形串珠状褐彩,钵体的膜印花瓣纹顶部也点有一圈褐彩,与纵向的盖面褐彩相互呼应,独具魅力。

东晋瓯窑点褐彩盖钵的盖子口部的子母口结构

东晋瓯窑点褐彩青瓷钵

(瓯北礁下山出土,藏于温州市博物馆)

浙博所藏的瓯窑点褐彩盖盒(盖钵),通高10.5、口径18.5、底径11.5厘米;伞形盖,有两道弦纹,圆盘钮,饰褐彩五点;盖面有点褐彩三圈,盖与盒呈子母扣合。盒为浅盆形,平底。满釉,釉色青黄,莹润亮丽,开细冰裂纹。1958年12月出土于瓯北礁下山永和十年(354)晋墓,同墓出土的还有“东晋虎形灯座”、瓯窑点褐彩青瓷钵等。后者很像王廙墓中的瓯窑点褐彩盖钵,只是缺盖而已。“釉色、釉面开片以及褐色点彩的晕散浓淡变化均与南京市象山点彩盖钵接近”。外壁的褐彩,形如梅花,中间一点,周边五点,与皖博盖盒的盖面点彩方式非常相像。

东晋瓯窑点褐彩盖盒

(芜湖小桃园出土,藏于安徽省博物馆)

皖博的东晋瓯窑点褐彩盖盒,上世纪50年代出土于芜湖小桃园,通体施青釉,釉色青中泛黄,盖面有小残。通高10.5、口径16.5、底径11.5厘米。直口,鼓腹,平底,盒盖作子母口扣合,盖钮呈宝珠式。盒与盖均有数道弦纹,盒身中部一周有间隔的点褐彩。与王廙墓中的点褐彩盖钵一样,盖面也饰有两条十字交叉的褐彩斑点带,另在盖面四处对称位置上点饰有梅花状褐彩,中心一点、周围六点,装饰手法与永嘉晋墓出土的点褐彩盖盒如出一撤。

东晋瓯窑点褐彩盖钵

(南京王廙墓出土,藏于南京博物馆)

东晋点褐彩盖钵,之所以成为引人注目的“网红”瓯窑,不单单在于其盖身合一的优美造型和艺术性的褐彩装饰形式,还在于省外“大牛”博物馆难得的标注其窑口为瓯窑,更在于这件瓯窑青瓷曾是王羲之二叔王廙生前的珍爱藏品。

瓯窑褐彩盖钵,王羲之二叔的心爱之物

“王与马共天下”,317年,琅琊王司马睿在南京建立东晋政权,登基时拉着王导同升御床,“不以王为皇后,必以王为宰相”。王廙(276-322)是宰相王导、大将军王敦的从弟,东晋开国皇帝司马睿的姨弟,书圣王羲之的二叔,曾官居左卫将军、荆州刺史。荆州是抵御北方军事力量的西大门,“事力雄强,分天下半”。王廙也是东晋著名的书法家、画家、文学家,是王羲之的书法老师,“右军之前,唯廙为最。画为明帝师,书为右军法”。王廙于永嘉建郡的前一年死于荆州,“丧还京都,皇太子亲临拜柩”。王廙还是一位收藏家,在他的陪葬品中,有萨珊王朝的磨花玻璃杯、南亚的金刚石戒指、瓯窑点褐彩盖钵等三十六件青瓷,包括鸡首壶、唾壶、点褐彩盘口壶、褐彩香薰等。

王廙墓中的陪葬品:萨珊王朝磨花玻璃杯

王廙墓中的陪葬品:南亚金刚石戒指

东晋瓯窑点褐彩盖钵(王廙墓出土) 伍显军 摄

王廙墓出土的点褐彩盖钵,是前述东晋瓯窑三件同类器物中最为精美的,乃王廙生前的珍玩雅器,并与进口宝物玻璃杯、金刚石戒指一同陪葬。南博参与《青色流年》特展的另一件瓯窑展品,是1958年出土于南京老虎山颜含家族墓中的东晋点褐彩青瓷香薰。其器型,与王廙墓中的青瓷香薰类似。颜含与司马睿弃(琅琊)郡南渡,是东晋的三朝元老和肱股之臣,其玄孙颜延之“文章之美,冠绝当时”,与谢灵运并称“颜谢”,并在谢灵运之后出任永嘉太守。瓯窑香薰出土于老虎山4号晋墓,墓主人是史籍未载的颜镇之,推测是颜含的玄孙,即永嘉太守颜延之的兄弟或堂兄弟。所以,这件精致的东晋瓯窑点褐彩青瓷香薰,也应出自永嘉,而且很可能是颜太守从瓯江之滨带到扬子江畔的。

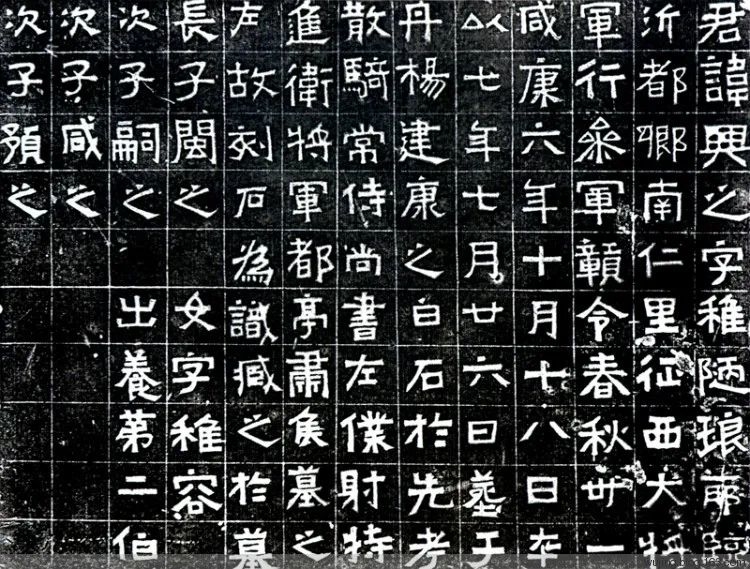

在王廙墓之前发现的王氏家族墓中,出土了四块墓志铭,都是隶书体,郭沫若据此于1965年发文怀疑“天下第一行书”《兰亭序》是王羲之七世孙、隋代智永的依托之作,因其笔法不符合晋人的书写习惯,竟成一时热点,甚至惊动了毛泽东主席。

南京象山东晋王氏家族墓中王羲之堂兄王兴之的墓志铭

东晋瓯窑窑址都在永嘉

目前已发现的东晋瓯窑窑址有两处,都在永嘉。一处是原罗东乡黄岙村夏甓山窑,另一处是原罗溪乡启灶窑。产品种类众多,质地致密坚硬,胎釉结合紧致,釉色莹润细腻,褐色点彩流行。温州近百座东晋墓葬中出土的400多件瓯窑青瓷,是不是都产自永嘉,不敢妄论,但据瓯北礁下山东晋纪年墓中出土的瓯窑点褐彩盖盒和点褐彩青瓷钵分析,南京王廙墓中的瓯窑点褐彩盖钵,以及安徽博物馆的瓯窑点褐彩盖盒,应该同属永嘉东晋瓯窑窑场的产品。东晋,是永嘉建郡之始,也是瓯窑发展的巅峰,并取代越窑成为中国青瓷江湖的龙头老大,拥有高端青瓷市场的话语权。对此,永嘉窑工居功至伟,但也得益于当时的社会历史背景。

东晋瓯窑点褐彩香薰(王廙墓出土)伍显军 摄

东晋瓯窑点褐彩香薰

(南京颜氏家族墓出土,藏于南京博物馆)

薄葬和战乱,越窑青瓷受迫。从东晋开始,摒弃厚葬,提倡薄葬,令青瓷明器的需求量大减,以致越窑窑场的规模和数量大幅度缩减,不足30处。战乱也是导致东晋越窑式微的原因,399年,出身琅琊世族的孙恩率众起义,杀了会稽内史、王羲之的次子王凝之。次年继任会稽内史、谢安次子谢琰也死于孙恩之乱。战乱直接导致青瓷发祥地上虞的青瓷窑址,由三国吴、西晋的140余处锐减至10处左右,从而令皇亲贵族对高端青瓷的需求转向了相对稳定的瓯窑产区,永嘉窑火,映彻云天。

永嘉建郡,瓯窑大兴。东晋太宁元年(323)永嘉建郡,贵族英才纷纷南下主政,如书圣王羲之、文士之冠孙绰、谢安六弟谢铁等都曾出守永嘉,从而大大促进了永嘉经济文化的发展,“政尚慈惠,民甚德之”;“贤哲相踵,风流犹存”。因制瓷工艺的超常规提升和订单的激增,永嘉瓯窑产销两旺,成就瓯窑发展历史上不可企及的制高点,永嘉窑工开创的釉下点褐彩技艺,颠覆了瓷器釉下彩源自唐代长沙窑的传统认识。诚如浙江省博物馆古陶瓷专家汤苏婴所论:瓯窑“根据当时的需求审美和实用要求而创新出许多别具一格的器物种类”,“进入上层社会,取代了越窑的产品,可以说它的影响大大超越了越窑”。

瓯窑,是温州历史文明的芯片,也是永嘉最有历史厚重感和自豪感的文化遗产和物质遗产之一。器以载道,物以传情,通过对古代瓯窑青瓷的解读,将有助于探究六朝时期永嘉的社会历史风貌。

来源:中国永嘉微信公众号

编辑:AZ

责编:唐台

审核:朱磊 吴芸芸

监制:王振辉 翁逻沿

总监制:邓雄杰

最新评论