2020年度浙江考古十大重要发现揭晓 快来一睹真容

12月20日至22日,2020年度浙江考古重要发现汇报会在绍兴举行。省内各考古机构推荐18个考古发掘项目进行现场汇报,并接受专家点评,最终确定了10个考古发掘项目为“2020年度浙江考古重要发现”项目。

具体如下:余姚井头山遗址、余姚施岙遗址古稻田、宁波镇海九龙湖应家遗址、宁波江北慈城东门村遗址、衢州孟姜村古墓葬、余姚花园新村汉六朝遗址、临安衣锦城遗址、绍兴宋六陵二号陵园遗址、永嘉马鞍山元代龙泉窑遗址、绍兴阳明新建伯府遗址。

以上入选的考古发掘项目分别有什么亮点呢?一起接着往下看。

【余姚井头山遗址】

汇报现场,项目负责人孙国平一上台就抛出了三个问题,中国海洋文化从哪里、在何时起源?长三角地区为什么没有发现贝丘遗址?河姆渡文化来自于哪里?而这些疑惑,都能在井头山遗址中寻到一二解答。

位于余姚市三七镇的井头山遗址,临近河姆渡、田螺山遗址,2013年发现,总面积约20000平方米。2019年9月至2020年8月,浙江省文物考古研究所等单位对该遗址进行发掘,揭露面积750平方米。发掘之前建设了围护发掘区的钢结构基坑。

由于在该遗址中发现了大量海生贝壳,种类有蚶、牡蛎、海螺、蛤、蛏等5大类,它也被称为8000年前的大型吃货现场。此外,发掘中还发现了露天烧火坑、食物储藏坑、生活器具加工制作区等聚落遗迹,出土了人工利用后废弃的动植物、矿物遗存以及少量炭化米,和陶、石、骨、贝、木、编织物等遗物。

发掘成果表明,井头山遗址距今7800年—8300年,是长三角地区首个贝丘遗址,也是中国沿海埋藏最深、年代最早的海岸贝丘遗址,这表明余姚、宁波乃至浙江沿海地区是中国海洋文化的重要源头区域,把宁波的人文历史轴线在河姆渡文化基础上向前延伸1000多年,是中国新石器时代考古,特别是海洋文化考古、全新世海洋环境变迁研究的一个重大突破。

【余姚施岙遗址古稻田】

古稻田位于余姚市三七市镇相岙村施岙自然村西侧山谷中,东南距田螺山遗址约400米。经国家文物局批准,2020年进行考古发掘。经过先期钻探,确认此区域古水田分布范围约8万平方米。

在古水田分布区,共布设探沟24条,布探方44个,发掘面积7000平方米平方米。

发掘发现三个时期的块状水稻田。第一期可能属于河姆渡文化三期(BC4000年前后),第二期属于河姆渡文化四期,即相当于崧泽文化阶段(BC3700-3300年左右),第三期属于良渚文化时期(BC2900-2500),发现大面积的块状水稻田,由纵横交错的田埂组成“井”字形结构。初步了解,这三个时期的水稻田结构应均为“井”字形,前后延续发展。

(TG1南壁地层堆积)

施岙古水田的发现,是浙江史前考古的重大发现。如此大规模的“井”字形结构的水田,目前在全国范围内仅见于浙江地区,起源年代有可能早至距今6000年以上,突破了学术界对史前时期水稻田的认识。古水田与自然淤积层的间隔,为研究人类生产与环境的变迁提供了新材料。

【宁波镇海九龙湖应家遗址】

应家遗址位于宁波市镇海区九龙湖镇应家村,分布面积约12000平方米。该遗址三面环山,东侧面向滨海平原,距离现海岸线约10公里。2019年10月至2020年8月,为配合当地经济建设,宁波市文化遗产管理研究院对其实施了2000平方米面积的考古发掘,共发现古代水井、灰坑、灰沟、基槽、柱洞群、烧土堆等各类遗迹约220余处,出土陶、瓷、石、铜、木器等各类完整或可复原文物约1000余件。

应家遗址发掘区所见地层有十二层,由早至晚可划分为史前时期,商代末期至西周早期,春秋末期至战国时期和历史时期等四个发展阶段,其中以商周和春秋战国时期遗存为主体文化堆积。

应家遗址文化堆积深厚,时间跨度大,发现古代遗存十分丰富,价值和意义颇为重要。

第一、商周时期文化谱系。应家遗址该阶段遗存的文化性质相当于“后马桥文化”。以往发现的该文化遗存材料较为单薄,时空范围和文化面貌等还不清晰。作为上承马桥文化,下启越文化的关键阶段,“后马桥文化”阶段遗存的重要性毋庸置疑。应家遗址发现的该文化遗存,不仅有单纯的地层堆积,还有丰富的遗迹和遗物,为构建浙江地区青铜时代文化谱系提供了丰富的新材料,对盘活浙江地区青铜时代早期聚落考古研究具有重要意义。

第二、春秋战国时期文化内涵。应家遗址该阶段遗存在文化性质上相当于越文化,时间相当于勾践灭吴和越国强盛时期。曹娥江以东作为越国的大后方,为越国的崛起和强盛提供了强有力的支撑,但是由于文献资料的匮乏和考古资料的不足,对该历史进程的研究还比较薄弱。应家遗址发现的该时期遗存不仅材料丰富,而且发现了铜鼎盖、原始瓷甬钟等高等级遗物,以及可能与铸铜活动有关的遗物,为深化越国大后方社会的政治、经济和文化研究提供了丰富的新材料。

【宁波江北慈城东门村遗址】

东门村遗址位于宁波市江北区慈城镇东门村北,海拔约2.6米,南距余姚江4.5公里,东南距塔山仅百余米,北部为一小山丘。为配合基本建设,于2020年7月~11月在遗址西部开展了抢救性考古发掘,发掘面积1500平方米。

遗址地层堆积深约2.5-3米,出土遗存大致可划分为河姆渡文化晚期、良渚文化、广富林文化、马桥文化、东周、汉-六朝、唐宋、明清八个时期,其中史前和商周阶段文化堆积为遗址主体堆积。

东门村遗址出土遗存年代跨度大,时代特征鲜明,尤其是广富林文化和马桥文化两时期遗存的发现,为完善宁波地区考古学文化序列增加了新的材料。聚落延续使用时间长,为探究聚落形态、布局和变迁等提供了新的案例。遗址所揭露出的类型丰富的六朝水井群系宁波地区首次发现,为研究宁波地区筑井技术演变规律和先民用水史提供了宝贵的实物资料。

【衢州孟姜村古墓葬】

经国家文物局批准,浙江省文物考古研究所于2019年11月起对位于云溪乡孟姜村的三座土墩墓进行考古发掘。截至目前,主要发掘了位于沿江公路北的一号墩与公路南的二号墩及三号墩,发掘总面积约2500平方米。一号墩外围虽遭农业活动破坏,整体保存基本完好,平面到达墓坑开口层位,并基本揭露出一号墩的“人字形”椁室,为探究南方地区“人字形”木椁的起源提供了线索。

孟姜村土墩墓发掘是继2018年衢江区庙山尖土墩墓发掘后对该区域所做的又一项重大考古发掘。目前所发现的几座土墩墓,无论是从墓葬结构、规模还是随葬品的种类、数量上来看,都是西周时期越墓中等级较高的墓葬,证明了衢江地区是西周早中期越文化的一个区域中心,也是越文化的一个重要源头,证实了史书中所记载的“姑蔑”并非空穴来风。

【余姚花园新村汉六朝遗址】

遗址地处余姚市梨洲街道花园新村,北临明清时期的余姚南城巽水门。2020年7月上旬至11月底,在经过了前期勘探并报请国家文物局批复同意后,宁波市文化遗产管理研究院联合余姚市文物保护管理所对该遗址进行了2000平方米的考古发掘。

发掘表明,遗址原始地貌北高南低,北侧为受潮汐活动影响而形成的黄沙土高地,南侧为宽广的水域。发掘主要清理出两汉时期的临河护岸和木构设施多组。发掘工作共出土各类遗物300余件。陶器以泥质黑、灰陶器为主,主要器型有罐、盆、钵等生活类器皿。青瓷器集中出土于扰土层,可辨器型有六朝时期的盏、碗等。铜器有两汉时期各类铜钱、铜削、铜环等。木器有盆、梳篦、简牍及建筑材料。此外还出土有大量的砖、瓦类建筑构件。草鞋、绳索等编织物以及骨器也有零星出土。

简牍类文书是本次考古发掘的一项重大收获,发掘过程中出土了封检、木觚及双面墨书的木板各一件。

花园新村汉六朝遗址具有鲜明的濒水特征,是浙江地区汉代基层聚落考古的重大收获,对于全面认识本地区汉文化具有重要意义。遗址出土的木觚文书,是研究东汉早中期东南地区民间信仰的重要材料,也是余姚作为“文献名邦”的实证。

【临安衣锦城遗址】

五代吴越国衣锦城址位于浙江省杭州市临安区锦城街道,城址平面总体呈不规则形,面积约0.47平方公里。

通过近年来的考古调查及勘探,基本明确了该城址城墙、城门、护城河及城内道路等框架性遗存和部分重要建置的分布情况。

衣锦城是五代吴越国一座极为重要的城市,是“一军十三州”中衣锦军军治所在,也是吴越国王钱镠的葬地。考古工作表明,衣锦城是晚唐五代时期钱镠新建的第一座城,揭示的一门三道、整齐有序的院落格局、完善的排水系统等既是吴越国王城规划体系的再现,也是我国古代南方山水城市规划的重要例证,一系列建筑遗迹及其构筑材料的发现,是对久负盛名的吴越国营造技艺的一次集中反映,而且从城到陵的变革使之成为我国古代城市与陵墓发展史上“城-陵”体系的一个特例,具有极其重要的价值。

【绍兴宋六陵二号陵园遗址】

宋六陵,为南宋时期历代帝陵所在。2018年以来,浙江省文物考古研究所先后组织发掘了一号陵园遗址和二号陵园遗址。经过发掘,对二号陵园的整体建筑布局有了更加清晰的认识。虽然尚未完整框定二号陵园的整体范围,但可知其空间尺度远大于一号陵园。鉴于目前二号陵园的两座大型建筑内均未发现龟头殿石藏遗迹,初步判断该组遗址应为某帝陵攒宫的辅助陵园——下宫遗址。这也将为下一步完整揭示该帝陵的上、下宫陵园结构打下重要的基础。

【永嘉马鞍山元代龙泉窑遗址】

马鞍山窑址位于永嘉县三江街道南岙村马鞍山南麓,2020年4月,为配合杭温高铁建设,温州博物馆联合永嘉县文物馆对永嘉马鞍山窑址进行考古发掘工作。本次考古发掘工作揭露面积近230平方米,揭露出龙窑1处(不同时期窑尾3处)、储泥池1处。

龙窑斜长35.5米,内宽约2.2米,窑墙残高为0.2米~1.6米,底部由砖垒砌,上部则由匣钵垒砌,部分窑墙直接由匣钵从底部垒砌而成不见砖块。窑床可大致分为前后两段,前段坡度为16°,后段坡度为12°。储泥池位于龙窑东侧,平面呈圆形,由匣钵垒砌,内径约为1.5米,深约1.2米,底部铺有块石。

初步判断,马鞍山窑址年代为元代中晚期,产品特征与龙泉东区窑场较为相似,产品类型包括盘、碗、洗、高足杯、炉、小口罐、粉盒等等。在苏太仓樊泾村元代遗址和福建平潭大练岛元代沉船中发现了与马鞍山窑址相似的双系小口罐,故推测马鞍山窑址也有部分产品为外销瓷器。

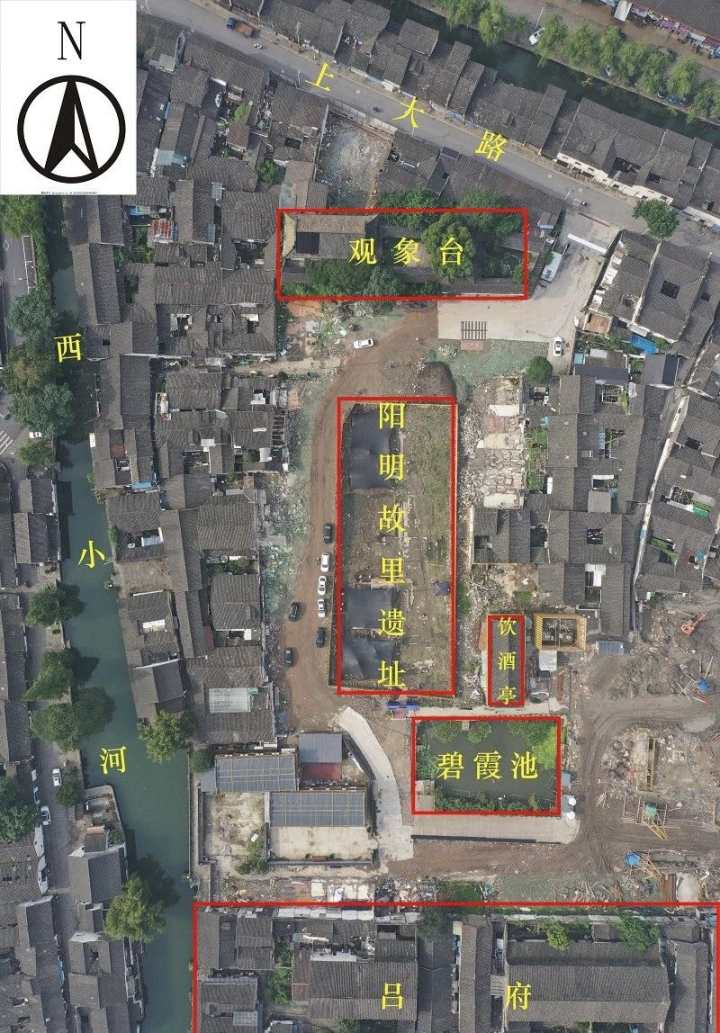

【绍兴阳明新建伯府遗址】

绍兴市王阳明故居遗址位于绍兴古城西北侧,西小河历史街区内。因早期扰乱严重,王阳明故居遗址市级文物保护单位目前仅包含石门框、饮酒庭、碧霞池和观象台4处单体遗迹,其余区域尽为现代民居所叠压。

2020年5月中旬起,为配合绍兴市阳明故里环境整治与开发利用工程,经国家文物局批准,由浙江省文物考古研究所联合绍兴市文物考古研究所,对阳明故居遗址进行考古发掘。截至目前,遗址内共发掘揭露了南北向分布的呈中轴线对称的两进院落,基址范围清晰,结构较为完整。

王阳明故居遗址的考古工作,初步明确了王阳明故居的核心建筑基址,为阳明故居遗址的保护、利用以及建设提供基础的学术支撑;首次揭示了阳明心学传播地的真实面貌,对增加绍兴历史文化内涵,深化阳明心学文化遗产价值的展示和利用,都具有极其重要的现实意义。

来源:浙江新闻客户端

编辑:黄豪

责编:何继岗 李温情

审核:金安静

监制:王振辉 翁逻沿 温作杰

总监制:邓雄杰

最新评论