新年第一展:温州当代艺术会——“跨界合作在线展”

参展艺术家:

谢云斌、朱涌、潘罗敏、周渊源

(排名不分先后,以来稿时间排序)

——温州当代艺术会

清晨的一绪曙光照进了工作室,日以继夜的思考,天马行空的涂抹,以艺术的姿态记录生活的点滴,那是精神的栖息地,也是丈量心灵的港湾。如杜尚所说:“那一呼一吸的生活状态是我最好的作品。”在这辞旧迎新之际,组织“ART+N 跨界合作在线展”。

活动回顾:

温州当代艺术会-Wenzhou contemporary art alliance (简称“WZCAA”) ,成立于2018年5月26日,位于中国温州,非盈利性质的国际当代艺术家沙龙组织。

2018.05.26 温州当代艺术会成立,该会成立以来,编发艺术会成员个人专辑20余期

2019.12.28 举办“哇噻!温州当代艺术四人联展 ” 温州市文化馆

2020.01.20 温州当代艺术会“迎新网络展 ”

2020.05.26 温州当代艺术会成立“两周年特辑 ”

谢云斌跨界主题:艺术疗伤

一、嘉宾简介和作品

嘉宾简介 (略)

精神病患者

嘉宾作品

《囚》 水彩 精神病患者作品 2020

《心中的风景》 水彩 精神病患者作品 2020

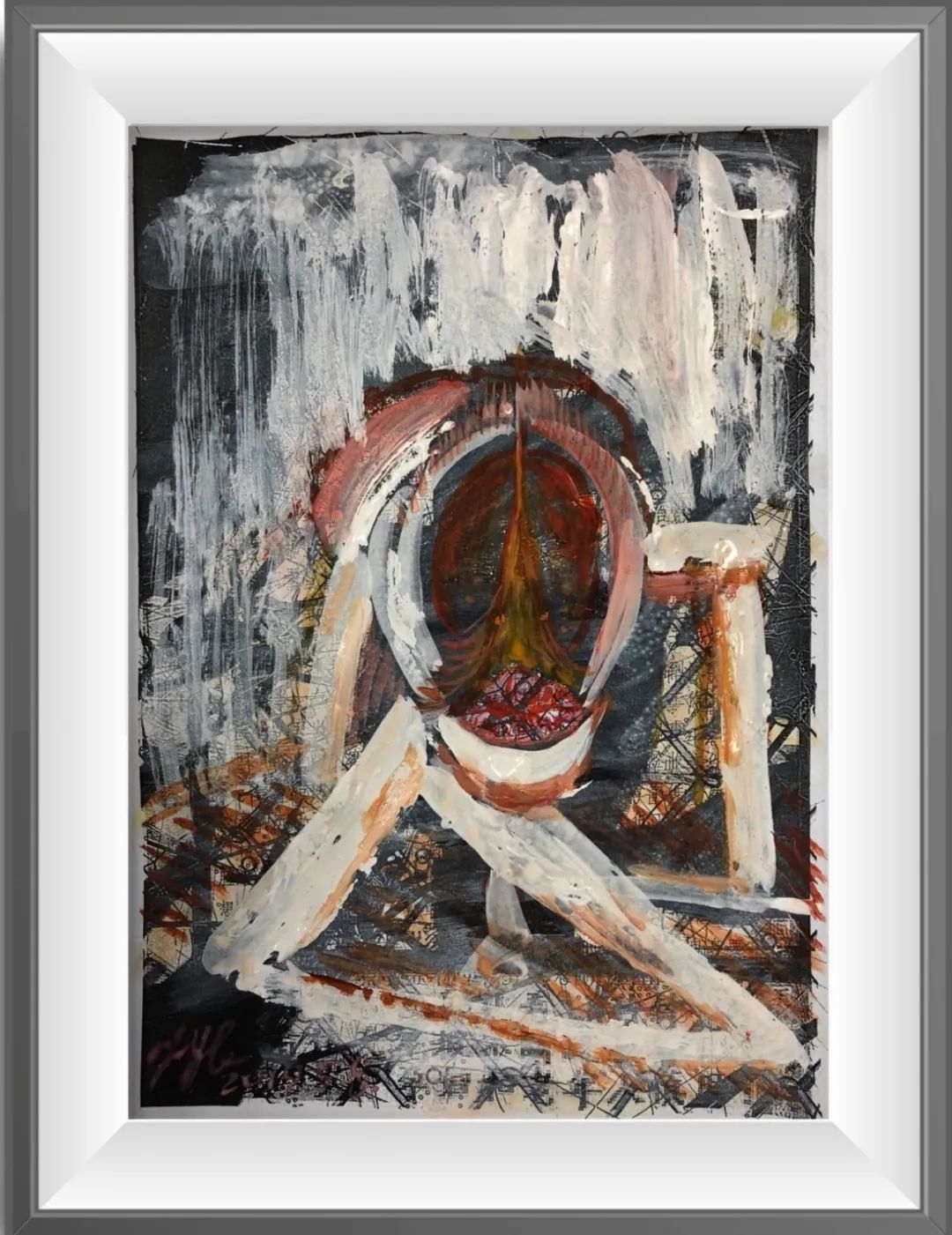

《幽幽的眼神》综合材料 精神病患者作品 2020

二、艺术家简介和观点

个人简介

谢云斌

温州当代艺术会成员

1966年出生于永嘉楠溪江畔蓬溪村,1994年毕业于杭州师范大学美术系,同年,在永嘉县展览馆举办个人画展,多次参加全国、省、市各类美展。现工作于温州市纪委。

艺术观点

打开了一扇窗

日前,参观某精神病医院,与患者零距离接触,看了他们的一些作品,有绘画,也有手工制作,虽然没有感受到强大的视觉冲击力,但这些作品的创作者,一群从来没有接触过艺术知识,甚至从来没有使用过画笔的精神病人是用他们的心在创作,这些“略显稚嫩的笔触,蓝紫色调的风景,那鸟幽幽的眼神以及压抑动物滴血的呐喊声”给了我感动。他们的这些作品,对精神病人几乎一无所知的观者开了一扇窗,一扇走近这个特殊群体的窗。他们观察世界的角度,审视自我的态度,都可以通过他们的作品让我们有所了解,从中受到一些启发和感悟。

打开了另一扇门

我如“波斯猫踮着脚尖”恍恍惚惚进入“灵姑”般的体验,对话着、冥想着,彷佛置身于无数眼睛盯着的失落感,深切感受“白天不懂夜的黑”和“疯人院的隔壁是天堂”的寓意。他们忽冷忽热忽近忽远,若即若离若隐若现,游走在生活的边缘,处于游离的状态。时而清醒,心中有风景;时而浮游,充满幻想与秘奥;时而断片,对人生期待冥思与彻悟,尤如梵高所说:“只要一看到星星,就会开始做梦。”我也常常会做一些压抑飘浮的梦,记之画之,遂成为《浮游系列》作品。阿兰·巴迪欧在《艺术如何关涉哲学》中阐述:“艺术属于伦理,具有治疗功能,在艺术的使用中,发现艺术能治疗心灵的创伤。”从这个角度而言,《浮游系列》作品中的哲学观念是为了积极寻找心灵救赎,体现人文关怀。

2020年冬夜 谢云斌

三、跨界合作理由

四、谢云斌作品

《浮游之一》综合材料 40x30cm 谢云斌 2020

《浮游之二》 综合材料 180x90cm 谢云斌 2020

《浮游之三》 水彩 30x30cm 谢云斌 2020

《浮游之四》 综合材料 80x60cm 谢云斌 2020

《浮游之五》 综合材料 60x40cm 谢云斌 2020

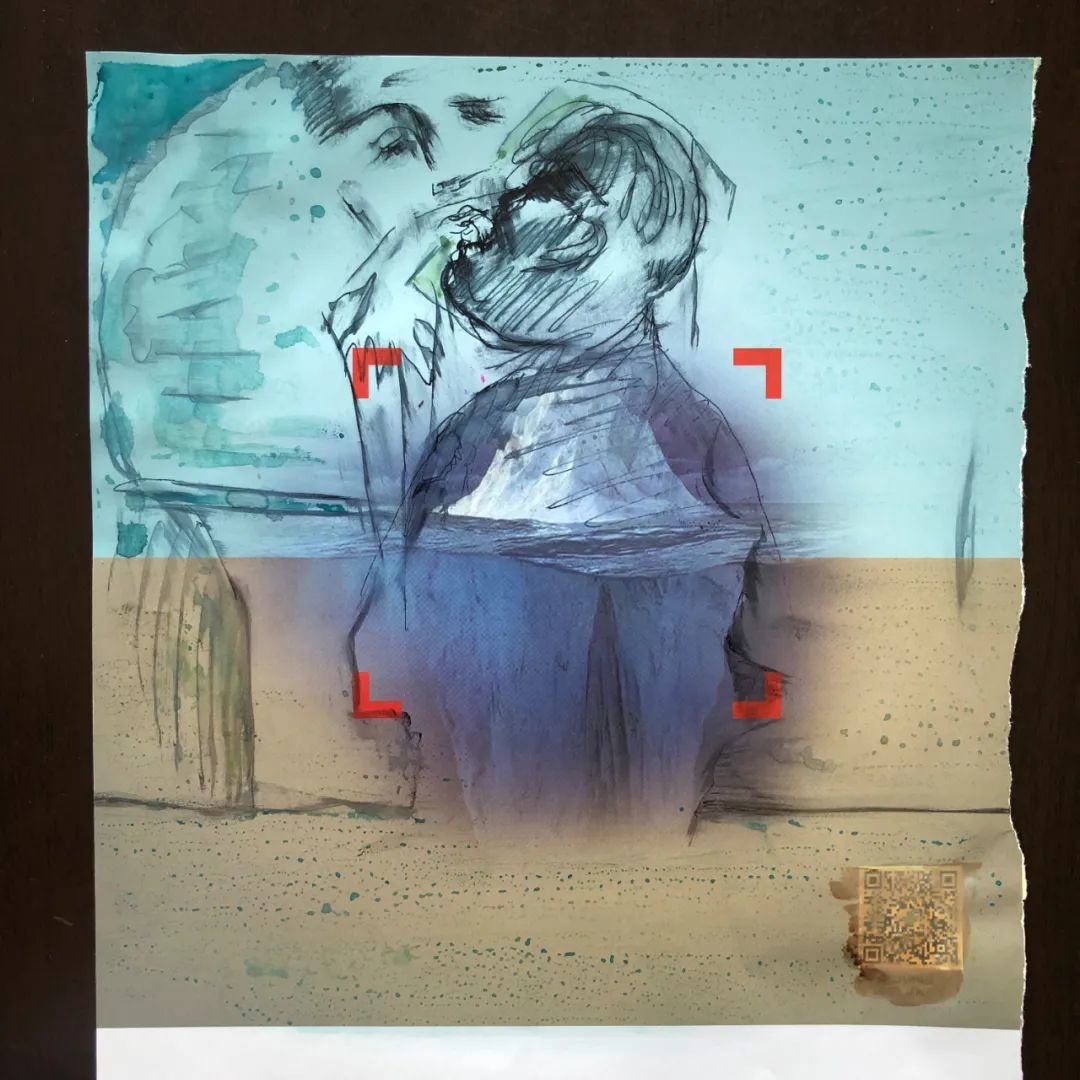

朱涌跨界主题:启 示 录

一、嘉宾简介和作品

嘉宾简介

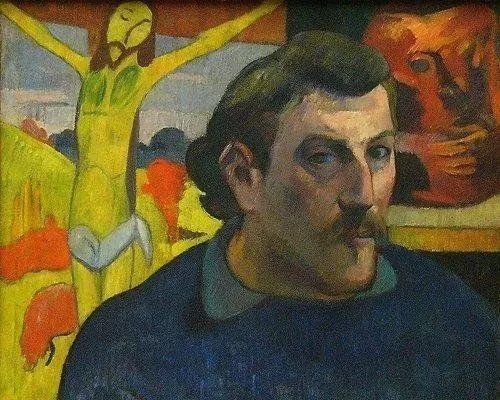

保罗·高更

1848~1903,法国画坛上继印象主义之后产生重要影响的艺术革新者,与凡·高、塞尚同为后印象派三巨头。出生于巴黎,母亲有秘鲁人血统。他强调大胆的线条和装饰性的色彩,作品追求原始性,带有很强烈的象征意义。代表作有《两个塔西提女人》、《拿水果的女人》、《我们朝拜玛丽亚》、《芳香的土地》以及《我们从何处来?我们是谁?我们向何处去?》等。

嘉宾作品

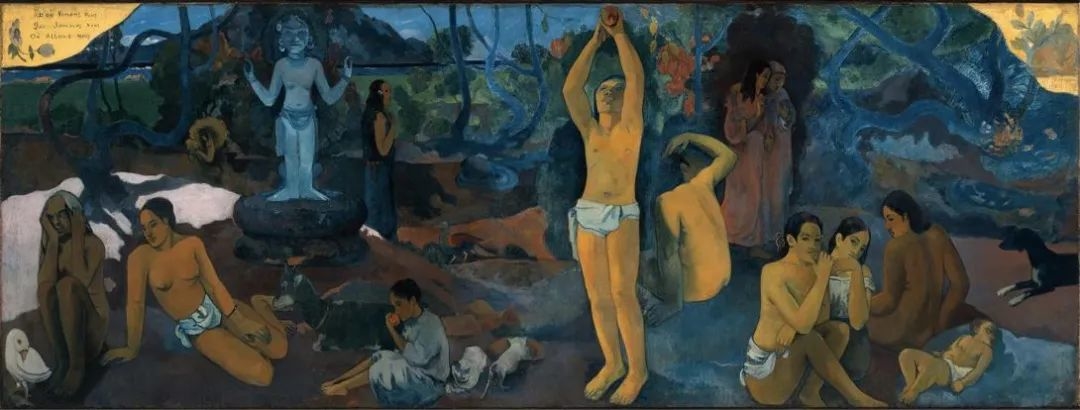

《我们从何处来?我们是谁?我们向何处去?》布面油画

375x139cm 保罗·高更 1897

该画呈现了不同性别、不同年龄的裸体人物的形象。最右边的是一个刚刚诞生的婴儿,象征着人类的诞生;中间是一个正在采摘苹果的青年,寓示着人类的生存发展;最左边是一个老妇的形象,代表人类的生命将终结。整幅作品向观者展现了人类从生到死的三部曲。画面中大部分的人物肌肤色彩鲜亮。在鉴赏这幅作品的时候,人们能够看到许多令人迷惑的形象,能够感受到一股神秘的魅力,其中蕴含的哲理引发人们对人生的深层思考。

二、艺术家简介

个人简介

朱涌

温州当代艺术会成员

1986年7月生于温州乐清。油画作品多次入选浙江省油画大展。现工作于浙江省乐清市柳市镇第十小学。

三、跨界合作理由

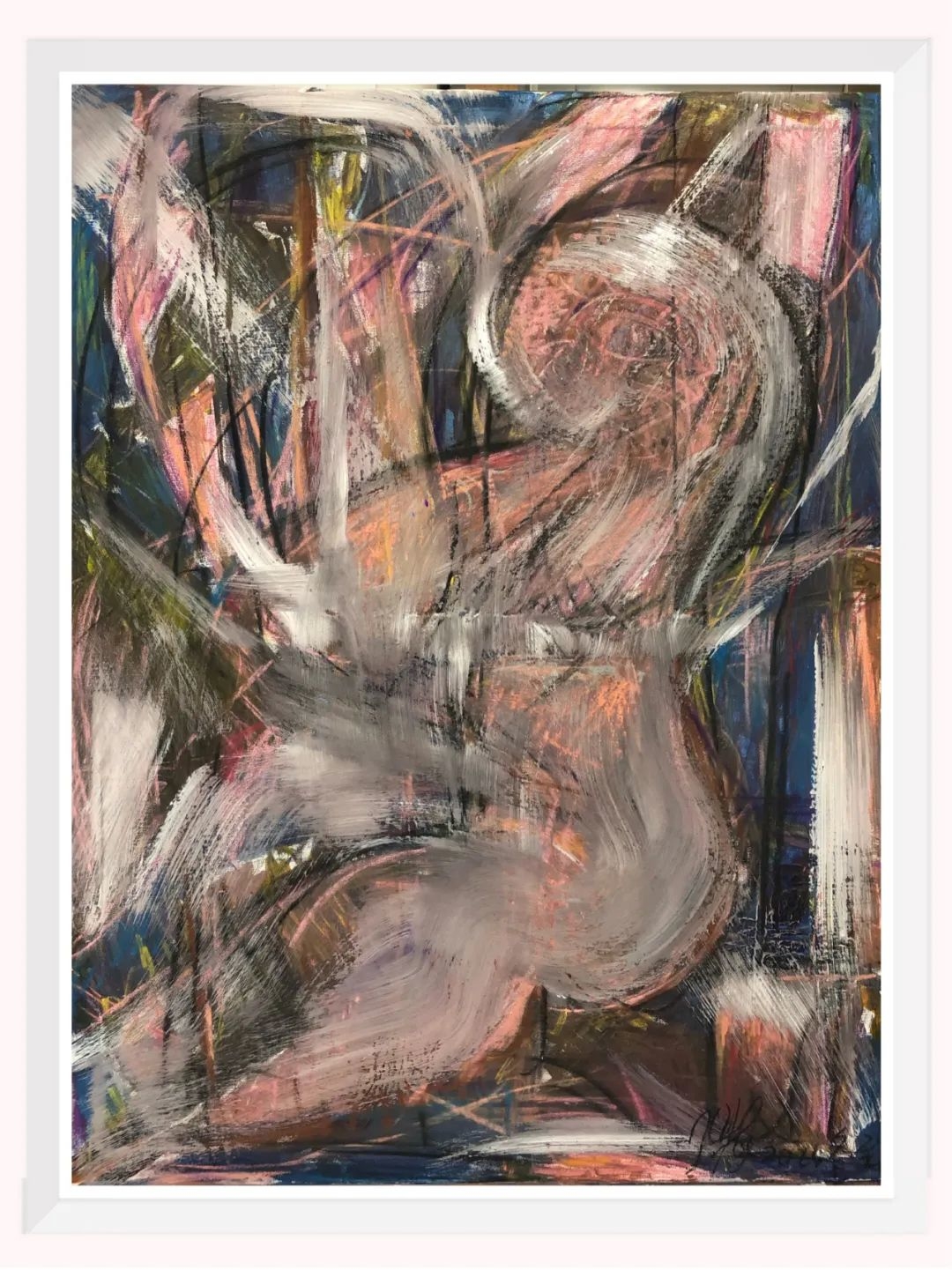

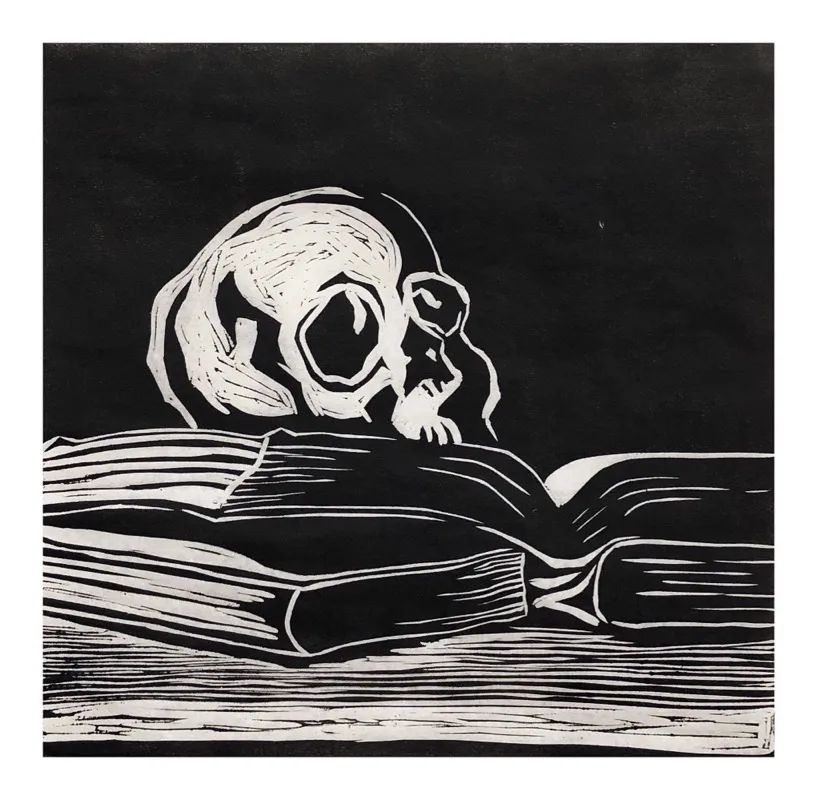

四、朱涌作品

《启示录》 胶板版画 90x30cm 朱涌 2020

《启示录》局部一

《启示录》局部二

《启示录》局部三

我们一直在寻求文明,用这文明建立新的世界,当文明背后的资源被利用殆尽时,继而又妄求无休止地扩张,建立另一种新的秩序,亦如新世纪的殖民者。那且如此,待将新文明背后的“黑洞”,将此文明彻底地吞噬、毁灭。

潘罗敏跨界主题:科学和艺术的交互作用

一、嘉宾简介和研究成果

嘉宾简介

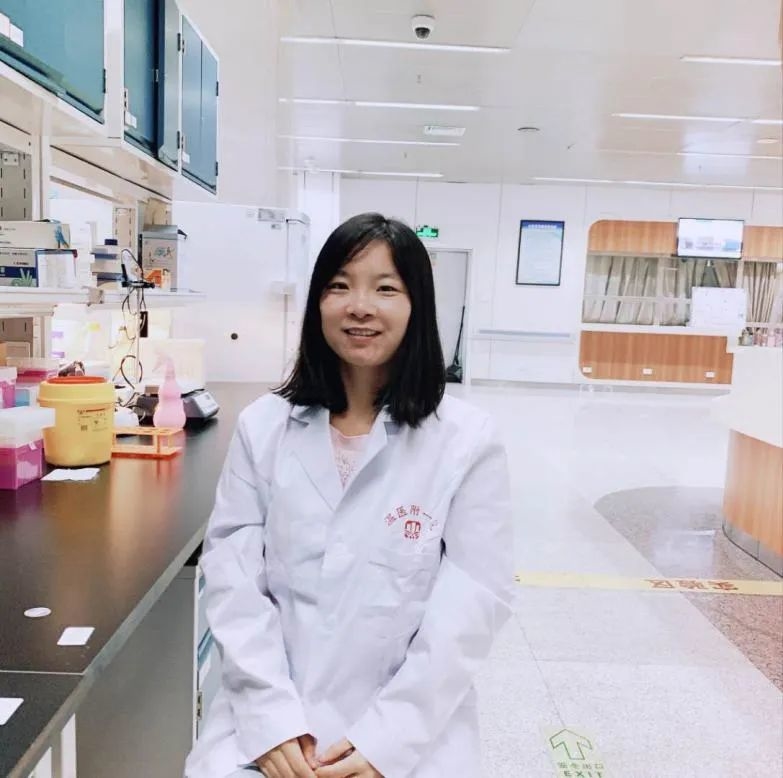

胡闪闪

博士,助理研究员,中共党员。现工作于温州医科大学附属第一医院,主要从事孤独症、癌症等复杂疾病的机制研究。参与发表SCI论文8篇,累计影响因子65.771,平均影响因子8.22。其中,以第一作者在《Molecular Psychiatry》(IF:15.204)、《Frontiers in Oncology》(IF:4.848)分别发表学术论文一篇。设计指导学生主持浙江省大学生新苗人才计划及温州医科大学课题各一项,参与在研国家自然科学基金面上项目两项。

嘉宾成果

二、艺术家简介和观点

个人简介

潘罗敏

温州当代艺术会成员

留德、留韩当代艺术家,策展人,公益人。西安美术学院学士,德国柏林艺术大学硕士,韩国南首尔大学博士在读。现任教于南昌工学院传媒设计学院,兼职温州市龙湾区慈善总会潘罗敏艺术工作室主任、温州医科大学心理卫生孤独症中心指导教师。个展9场、群展35场、策展17场,讲座4场,作品被国内外机构及个人收藏。

艺术观点

科学研究的是客观事物的内在本质和运动规律,为新技术提供理论依据。艺术则通过不断认识社会,认识自然,认识自我,主要以精神需求的形式服务于社会。科学对艺术可以是技术上的支持,也可以是思考方式的参考。具体到个案,这种科学和艺术交互作用的尝试就让人兴奋,有时也让人手足无措。

我从胡闪闪博士的研究文案中提取了一些关键词,细胞、基因、突变等;以及科学研究的方法,如实验法、模拟法、数学法等。通过消除学科隔膜、寻找平行的共性、重新理解、重新认识,让两种之间建立更多的关联。最终以测试、吞噬细胞、流动的属性、语言的缝隙为主题创作了艺术作品。

三、跨界合作理由

四、潘罗敏作品

《测试》 数码艺术 10s 潘罗敏 2020

测试是具有试验性质的测量,既测量和试验的综合。该作品通过密集的视觉纹样和内陷、外扩的波动,测试观者的视觉心理感受。用科学测验的方式,从心理测试的角度出发进行艺术创作。测试的方式使得艺术的转化和解释产生标准化的选项,例如:是、否、无感。另一方面,作者直接通过主题明晰的方式抛出带有心理暗示的作品解释和理解方式,这使得观者自觉进入实验测试的艺术欣赏模式。

《吞噬细胞》 数码艺术 19s 潘罗敏 2020

吞噬细胞是一种细胞,有大、小两种。小吞噬细胞是外周血中的中性粒细胞。大吞噬细胞是血中的单核细胞和多种器官、组织中的巨噬细胞,两者构成单核吞噬细胞系统。 吞噬细胞存活期2-3天,主要对病原体继续进行吞噬杀灭。

作者以建筑物为基础素材,运用视觉中的幻影和上下移动的影像技术处理方式,企图让观者产生建筑物被吞噬的虚幻感觉。艺术研究视觉现象,生物学研究生物的结构、功能、发生和发展规律。作为社会科学的艺术学和作为自然科学的生物学,都是一种知识体系;都是不断深化的认识过程;都是一种社会活动;都是推动人类历史发展的实践性力量。然而,不同的知识结构让我们在理解上发生了偏差,促使我们思考我们的知识是否真实可靠?

《流动的属性》 影像记录 50s 潘罗敏 2020

物质在空气中的流动,让人联想到流体属性和流体静力学。艺术家则把作品的内涵指向流体的象征意义上。作品中的黄油在加热的过程中慢慢变黄,四处流动。在古代,以乳为原料提炼的三种物品依次是奶酒、稀奶油和澄清的黄油。在佛教思想里,一次进阶象征着灵魂的一次升华。“澄清的黄油”象征着佛教精神的最终理念。然而,从科学的角度理解作品,我们可以获得一系列数据和信息。学科和艺术之间的交融与隔阂迫使我们思考一个新的课题,我们该如何理解和解释艺术作品?

《语言的缝隙》 数码艺术 11s 潘罗敏 2020

人们常说,真相往往在语言的缝隙里。伽达默尔的哲学诠释学著作《真理与方法》中从自己的真理出发,强调艺术、历史,语言中的真理经验,进而将诠释学分成三个领域,即美学领域、历史领域和语言领域。为了避免误解,我们必须掌握一种专门的研究方法,然而,各种研究方法的自我完善让我们看世界时产生了缝隙。

你的我的和他(她)们的头发相遇

一、"嘉宾"简介和作品

"嘉宾"简介

理发师和顾客某某某某某某某...

"嘉宾"成绩

分店开遍全国

二、艺术家简介和观点

个人简介

周渊源

从小在理发店长大

温州当代艺术会成员

就职于温州商学院艺术设计学院

1983年出生于中国浙江省温州市

2005 毕业于中国美术学院

2006 中国美术学院王雪青教授留法班(班长)

2008 毕业于法国埃克斯国立艺术学院绘画专业本科

2010 毕业于法国埃克斯国立艺术学院绘画研究生并获得评审团一致评定(优秀毕业生)

主要展览

2005 德国杜塞尔多夫市当代水墨展

2010 法国埃克斯市政府举办《显现》青年绘画艺术邀请展

2010 法国塞尚工作室举办《刺青》绘画个展

2009 法国马赛国际摄影展、策展人助理

艺术观点

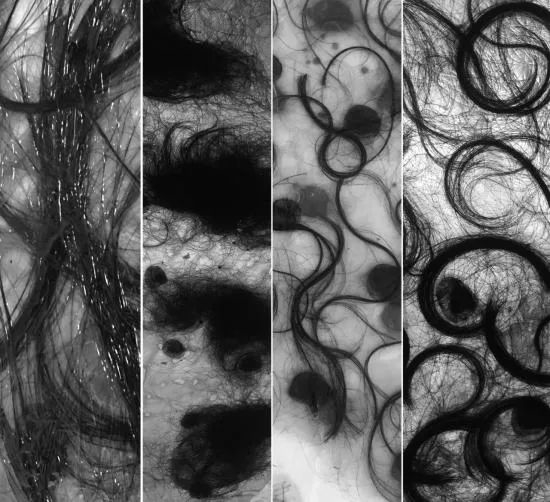

毛发的采样标本案例 2020/04-2020/10

母亲是理发师,从小就在理发店里长大。母亲剃头,手起刀落,干净利索,打小就想做个剃头匠。后来干上艺术的道路,估计也是因为艺术家和理发师一样,也是靠造型吃饭的手艺人。理发师处理头发的流程让我感到亲切,对头发也有一种自然的好感。

头发的象征意义和隐喻性似乎随着时代一变再变,延伸意义一再丰富,几乎拓展到人从出生到死亡的各个阶段,连接到人在社会生活中的方方面面。发型是除服装外人表现自我最突出的地方,相较于服装的临时性和可替代性,发型则显得更为长久和经典。一如坊间调侃的“头可断,血可流,发型不能乱”。

头发的可再生性,决定了其在被美化的过程中的短暂性。任何发型的美都是暂时的,就像头发在被剪去和被塑造的那一刻起,它就已经在生长并且重新改造这短暂的“美”。被剪落的头发是维持美的状态的牺牲品,也是短暂美持续的造就者。带着这种对头发的思考。本人于2020年新冠疫情发生后,有意识地在美发店收集各种各样的头发。每次收集的头发用宣纸相互混合一起浇铸成透明状态。浇铸这个过程一共进行了20次。漫长的等待后完成了这幅作品。

三、跨界合作理由

艺术家和理发师 (都是造型手艺人)

画笔和剃头刀 (都是创造的工具)

作品和美发 (一个为人服务,一个为人的头服务)

都是为了多余的一部分 (头发多了去剪头,人多了去做艺术家)

作品的性质 (矛盾体和两面性)

四、周渊源作品

《我的和你的还有他(她)们的头发在这里相遇粘合成了一件艺术品》

宣纸、头发、树脂等综合材料 200x200cm 周渊源 2020

《我的和你的还有他(她)们的头发在这里相遇粘合成了一件艺术品》

局部一

《我的和你的还有他(她)们的头发在这里相遇粘合成了一件艺术品》

局部二

来源:掌上温州客户端

编辑:灰木子

责编:何继岗 李温情

审核:金安静

监制:王振辉 翁逻沿 温作杰

总监制:邓雄杰

最新评论