江心屿:中国孤屿名胜

温

文化地标

州

为庆祝中国共产党成立100周年,助力文化温州建设,市政协通过近两年的努力,编撰出版了《温州文化印记》。

《温州文化印记》一书的出版,能使更多的读者了解温州,了解悠久而灿烂的温州文化,凝聚更强的力量,谱写出共同富裕背景下的温州文化新篇章!

江心屿:中国孤屿名胜

金丹霞

温州大学教授、硕士生导师

温州市政协文史工作特邀研究员

八百里瓯江自西向东,从丽水龙泉穿林越岗迤逦而下,进入温州境内后,一路奔腾汇入东海。江心屿便如一只孤舟,漂浮于瓯江之中,停泊在温州老城区北面。在很多诗句中,她被称为“孤屿”。

东西长、南北狭的江心屿,总面积约70万平方米,是中国四大名胜孤屿之一,国家4A级旅游区。

江心屿之美,美在古木葱茏,亭台秀幽,美在山川气象,四时不同。“春城烟雨、海淀朝霞、瓯江月色、罗浮雪影、孟楼潮韵、翠微残照、远浦归帆、沙汀渔火、塔院筠风、海眼泉香”——自古“江心十景”,描摹了江心屿的无限风光。

江心屿之美,更美在人文荟萃,诗韵悠长,美在海天佛国,梵音远扬。它有“诗之岛”的美誉,“佛之屿”的盛名,还曾有“世界古航标”的灯塔穿越千年,照耀古今。

1

诗之岛

最早使江心屿名扬天下的是南北朝诗人谢灵运(385-433)。

谢灵运原籍陈郡阳夏(今河南太康),出身于南朝望族之家,曾叔祖谢安、祖父谢玄都是东晋举足轻重的人物。谢灵运十八岁即承袭“康乐公”称号,食邑二千户,世称“谢康乐”。史书上说谢灵运“车服艳丽,衣裳器物,多改旧制”,他还特别喜欢游山玩水,为此专门发明了一种登山的木屐,上山时去掉木屐的前齿,下山时去掉木屐的后齿,被称为“谢公屐”。永初三年(422),三十八岁的谢灵运出任永嘉郡守。

当时永嘉属扬州道,包括现在的温州、丽水两地区,人烟稀少,是滨海荒僻之地。但其山水绮丽,为谢灵运所喜爱。仕途失意的谢灵运在永嘉任职一年间,几乎踏遍了周边的好山好水,写下了大量诗歌,流传至今的二十多首山水诗,几乎占他流传下来的山水诗的一半。作为第一个大量吟咏山水美景的诗人,谢灵运成为“中国山水诗鼻祖”,而频繁入诗的温州则成了“中国山水诗发祥地”。

谢灵运泛舟瓯江时,不经意间发现了江中小岛耸峙,登岛游历后不禁诗兴大发,作《登江中孤屿》。这是他的代表作之一,也是江心屿首次见诸诗文——

江南倦历览,江北旷周旋。怀新道转迥,寻异景不延。乱流趋正绝,孤屿媚中川。云日相辉映,空水共澄鲜。表灵物莫赏,蕴真谁为传。想像昆山姿,缅邈区中缘。始信安期术,得尽养生年。

谢灵运在温州只待了短短的一年,还常抱病不出,最后又提前辞官归里,史书上批评他“民间听讼,不复关怀”,但他一支生花妙笔不遗余力地宣传了温州山水,他的这首《登江中孤屿》成了江心屿最好的“广告词”。

后人为纪念谢灵运,在江心屿西峰下建谢公亭,据说是谢灵运当年观海处。谢公亭在唐朝时就很有名,诗人李白曾写过:

康乐上官去,永嘉游石门。江亭有孤屿,千载迹犹存。(《与周刚清溪玉镜潭宴别》)

杜甫也曾有诗写到此亭,安慰即将赴偏远之地永嘉任职的朋友,不妨像当年的谢公那样优游山水间:

孤屿亭何处?天涯水气中。故人官就此,绝境与谁同。隐吏逢梅福,看山忆谢公。扁舟吾已具,把钓待秋风。(《送裴二虬作尉永嘉》)

明代时的谢公亭分上下两层,亭内有谢灵运像碑。抗战时期被日军的炮火击中,毁于一旦。现存的亭系1980年重建,形状为六角攒尖顶,是温州市文物保护单位。

自谢灵运开篇后,历代描写江心屿的名作佳句大量涌现。这些诗文的作者,有温州本土的王十朋、薛季宣、叶适、徐照、林景熙、刘基、王瓒、侯一元等乡贤名宦,也有来过温州的孟浩然、张子容、顾况、张又新、杨蟠、陆游、陈亮、姜夔、文天祥、文林、朱彝尊、袁枚、阮元、江湜、赵之谦等外地名人,还有追慕谢灵运神游孤屿的李白、杜甫、韩愈、司空图等名流大家。他们留下的诗作中既有吟咏江心美景、自然风光的篇章,也有点赞江心寺、东西双塔、谢公楼、孤屿亭等标志性建筑的词句,既有感叹人生逆旅,寄托身世怀抱的惆怅,也有感怀文天祥抗元报国出师未捷的悲壮。

据统计,仅清康熙《江心志》和嘉庆《孤屿志》中收录的有关江心屿诗词就达五百余首。加上近现代诗家的创作,历代歌咏江心屿的传世诗篇已有八百多首。

诗为心声,屿以诗传。2004年中秋节,著名书法家启功先生为江心屿题写“诗之岛”,刻石立于澄鲜阁旁,谢公亭北首。

2

佛之屿

天下名山僧占多,“瓯江蓬莱”“江心胜境”吸引了各方僧人远道而来,避开俗世的繁华和烟火气息,在这“不与人间连世界”(明周旋《江心寺》诗句)的小岛上隐居修行。传说谢灵运登江心屿时,岛上即有西域高僧在此结庐修行。唐懿宗咸通十年(869),东峰上建普寂禅院;宋太祖开宝二年(969),西峰上建净信讲寺。二寺隔水相望。

宋建炎三年(1129),金兵渡过黄河,大举伐宋。高宗赵构闻讯南奔,经镇江、苏州,直至杭州。后又在金兵追赶下,被迫与侍臣、嫔妃等乘船避于明州(今宁波)海上。直到次年正月,高宗御舟经台州洋,向温州港靠拢,二月初二日登上江心屿,住在东峰下的普寂禅院中。

高宗在此写下了“清辉”“浴光”四个字。四字仅存“清辉”,清光绪年间摩勒刻石,今仍嵌在江心寺殿东侧壁间。

高宗离开温州后定都临安,改年号绍兴。他将普寂禅院、净信院分别赐名为龙翔禅院、兴庆寺。绍兴七年(1137),又下旨诏蜀僧清了禅师由普陀来江心屿。

清了禅师来到江心屿后不仅传经设坛,弘扬佛法,而且亲自率领僧人抛石填土,填塞了东西两峰间的湍急川流,并在上面建起中川寺。高宗赐名“江心寺”,并统“三寺为一”,总称“龙翔兴庆禅寺”,同时赐田千亩,敕奉为“高宗道场”。

江心寺建成后,声名大振,宋宁宗时品选天下禅宗丛林,列为十刹之一。不仅国内僧侣慕名而来,日本和新罗(朝鲜)的僧人义介、义尹、绍明等也相继前来学习交流,极一时之盛。“永嘉四灵”之一的诗人徐照《题江心寺》诗中,就有“两寺今为一,僧多外国人”之句。寺中也曾派大休、宗觉、子昙等高僧到日本、新罗访问,对中日、中朝的文化交流,起到了良好的促进作用。

历经时光流转,朝代更迭,明清年间,江心寺曾两度毁于台风。

清乾隆年间,江心寺住持通榛主持重建了龙翔寺,寺中有翠幄轩、清辉轩、浴光精舍、十力轩等。1956年为纪念浙南地区在各个革命时期牺牲的烈士,龙翔寺旧址被改建为温州烈士纪念馆。

兴庆寺于清嘉庆年间重建。中华人民共和国成立后,兴庆寺被改建为温州博物馆。后博物馆迁出,改建为革命历史博物馆。馆中至今有“琉璃泉”,系江心屿七口古井之一,泉水清洌。

今江心寺为清乾隆五十四年(1789)重建,总建筑面积3100平方米,占地面积5100平方米,为江心屿最大建筑群。1983年被列为全国对外开放142座重点寺院之一。

寺院山门面临瓯江,山门正中“江心寺”匾额为赵朴初所题。两边“禅宗六刹”四个大字格外醒目,标明它不凡的身世——排名天下禅宗十刹之一,位列第六。山门外那副对联:“云朝朝朝朝朝朝朝朝散,潮长长长长长长长长消”,颇为有名,相传是南宋状元王十朋所撰书。现存为当代著名金石家方介堪手笔。这副有多种读法的对联成了很多游人在江心寺前拍照留念的背景。

江心寺分前、中、后三殿。前殿为天王殿,塑四大天王坐像。左右置钟鼓楼,单间、重檐歇山顶式,宋代古钟尚存。中殿为正殿,名圆通殿,最为壮观。殿内楹联匾额琳琅满目。后殿为三圣殿,面阔三间,前有庭院,左右有耳廊,殿额与对联皆为曾在此驻锡的弘一法师所书。

江心寺历代高僧辈出,慕名而来驻锡修行的禅师亦不在少数。这些高僧不仅致力于弘扬佛法,而且颇具诗词造诣,他们的诗文为江心孤岛更增添了一份安详和空灵。

明宣德四年(1429),昙旭禅师(1371-1437)任江心寺住持。昙旭禅师别号日庵,瑞安人。14岁剃度出家。幼时即很聪明,读书过目成诵,与户部尚书黄淮曾为同学,诗文出众。他与黄淮、知府何文渊等人唱和酬对,书札往来频繁。原件均珍藏于方丈楼木箱内,可惜今俱不存矣。明正统二年四月初七日,昙旭禅师写下:六十七年春梦足,了知世事总虚花。任渠唤出诸形象,明月清风是我家。书毕掷笔而逝。

清朝初年,大云禅师(1634-1685)任江心寺住持。康熙十九年(1680)他重建了江心寺大雄宝殿及左右配殿,并开堂说法,使这里的香火重新兴盛起来,“缁素云集,法筵之盛,誉满东南”。

继大云禅师后住持江心寺的僧人是正庵大师。他一方面开堂说法,一方面“丕新佛像,爰置斋田,增添禅室”,很快就形成了“开名山之面目,复法苑之规模;千年香界重新,一郡灵区又振”的盛况。他圆寂后,乾隆皇帝旨谥为醒悟大师。

乾隆五十四年(1789),江心寺住持通榛(1767-1828)大师在总督伍拉纳和巡抚琅玕的资助下,对寺庙进行了大规模的维修和重建。乾隆皇帝御笔“圆通殿”曾高悬于大雄宝殿,香火大盛。

江心寺的很多高僧都有不少著作,如大云禅师生平著作除《大云禅师上堂法语录》外,还有诗集《孤屿行吟》;中川禅师有《中川集》二卷行世,上卷为《中川法语》,下卷为《中川诗草》等,可是如今都已散佚不存。只有竹禅和尚的生平画作《画家三昧》六卷合一厚册,在北京的中国书店还可见到复印本。

第一次收集了江心屿诗词的《江心志》,也是清康熙年间江心寺僧人元奇编撰,该书现存上海图书馆,书目被收入《四库全书·总目》。

近代弘一大师至少两次驻锡江心寺。弘一大师俗姓李,字叔同,1880年生于天津,原籍浙江平湖。幼年爱好书法、金石。早年东渡日本,学习西洋油画和音乐。1913年受聘杭州浙江第一师范学校任图画和音乐教员。1918年在杭州虎跑寺出家,法号弘一。出家后的第三年,弘一大师在温州佛学界著名人士周孟由、吴璧华居士的陪同下,来到温州,驻锡大南门外的庆福寺。此后他“以永嘉(温州旧称)为第二故乡,庆福作第二常住”。

在温州期间,从现存书信看,弘一大师至少有两次驻锡江心寺。1928年6月10日,他致函因弘法师,落款江心寺;1928年9月24日,他致孙选青信:江心寺“房舍甚好,颇宜闭关”。同日致李圆净、丰子恺信:“朽人现拟移居,以后寄信件等,乞写温州麻行门外江心寺弘一收,为宜。”

感念江心寺的清净岁月,弘一大师写下不少对联匾额,为江心屿增添了一段佛缘佳话。

3

世界古航标

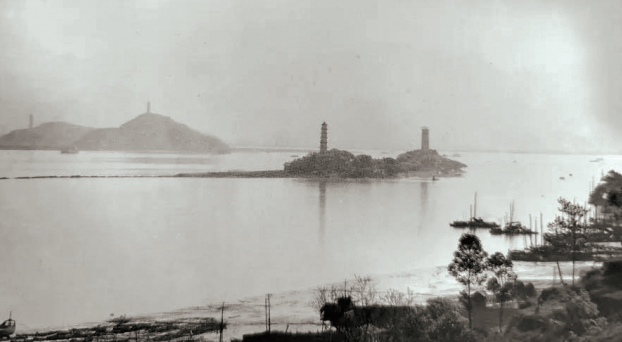

江心屿上最古老的建筑是东西双塔,虽历经千年岁月风霜,始终巍然耸峙。这两座古塔不仅是孤屿的标志,而且是世界上最古老的航标之一。

东西二塔坐落于东西两座小山上,遥遥相望。它们分别建于唐咸通年间和宋开宝年间,距今均已千余年。

西塔塔高32米、底径7米,塔身楼阁式青砖仿木建筑,中空,六面七层,原先有楼梯,可以盘旋登至塔巅。历经明洪武、万历、清乾隆间多次重修,1982年时再次重修。现在的西塔外观完整,雄伟挺拔,每层各面设有佛龛,至今仍留有石雕佛像16尊。佛像雕刻精致,神态自如,具有较高艺术水平。

相比西塔,东塔显得历经磨难,饱经沧桑。建成不久,东塔即毁于兵火,南宋绍兴十年(1141)重建。此后在元至正、明万历、清乾隆年间一再重修。重修后的东塔,塔高30余米,和西塔相仿,也是六面七层的砖木结构。塔身青砖围砌,每层塔面有一莲瓣形佛龛,内置精雕佛像和佛经,层层外围回廊重檐。可由扶梯直上塔巅,是登高远眺,饱揽瓯江两岸景色的好地方。

清光绪二年(1876),清政府签订中英《烟台条约》,温州被列为通商口岸。第二年英国首任领事来温,看中了江心屿的风水宝地,先以岛上的浩然楼为临时领事馆,后在东塔山下修建领事馆和外班人员宿舍,今已成为温州近代开埠史的重要见证。

此时东塔突遭厄运。据说当时英人借口塔上野鸟吵闹,鸟粪飘落,影响环境卫生,强令清政府拆除了东塔内外的飞檐回廊,塔中文物也由此失窃,留下了一座中空无顶的塔身。

东塔只剩下了28米的身高。然而令人啧啧称奇的是,不知过了多久,塔顶上竟自然生长了榕树,根垂塔中,全年常绿,枝繁叶茂。光秃秃的东塔仿佛返老还童,毛发丛生,成为一道独特的风景。

历史上的江心双塔,不仅是佛塔,更是暗夜里指明方向的航灯。据《温州府志》《温州港引航史》等记载,自宋到清900余年时间,江心屿双塔彻夜灯光高照,实际上起到了为繁华进出瓯江船舶夜航指引方向的作用。

有关专家指出:西塔高于东塔,两塔水平距离也很理想,重叠成一线时,恰巧指示瓯江上的安全航道。

1998年初,经过国际航标协会理事会讨论同意,27个成员国推荐申报106座历史文物灯塔为世界历史文物灯塔,并编印出版《世界历史文物灯塔100强》图集。该图集亚洲部分的二版首封页就采用了东西双塔的图片。中国邮政总局2002年5月18日首次发行灯塔邮票五枚,江心屿双塔也入选其中。

温州古城上千年的历史都在江心屿留下了深深浅浅的印记。可以说,江心屿处处是文物,江心屿本身就是一个露天历史博物馆。

近年来,浙江省政府提出在浙江大花园建设中全力打造四条诗路文化带,瓯江山水诗路文化带是其中之一。毫无疑问,江心屿是这条瓯江山水诗路上一颗熠熠生辉的明珠。

千年诗脉如缕不绝,孤屿诗岛实至名归。

来源:温州市政协文化文史和学习委员会

编辑:黄政仲

责编:何继岗 钱若谷 李温情

审核:金安静

监制:王振辉 翁逻沿 温作杰

总监制:邓雄杰

最新评论