李鸿章口中的“蕖师”,张之洞眼里的“知己”,这些温州人与晚清四大名臣竟有如此深厚的情谊

1840年鸦片战争爆发后,清政府内忧外患不断。此时,清廷出现了一批力挽狂澜的能臣,通过兴洋务、开学堂、办工厂、练新兵,出现了“同光中兴”的局面。

这些能臣中,最为知名的当属曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞四人,被后人评为“晚清中兴四大名臣”。

在这段时期,温州地区也走出了以“三孙”、“五黄”、“东瓯三先生”等为代表的一批知识精英,他们开风气之先,推动温州近代社会的转型。

鲜为人知的是,晚清四大名臣与这批晚清温州知识精英们有着一定的联系。特别是孙衣言、孙锵鸣兄弟和黄体芳、黄绍箕父子,与曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞四人的关系或是师生,或是知己,或是同僚,堪称密切。

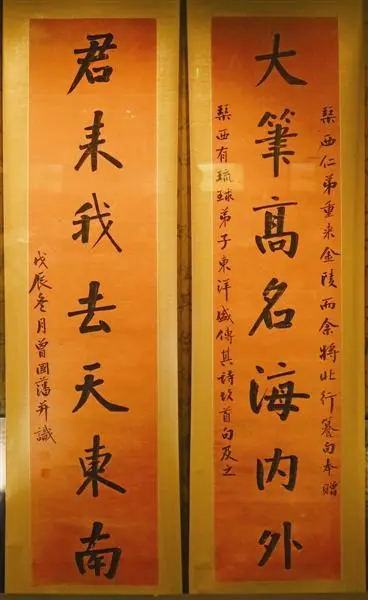

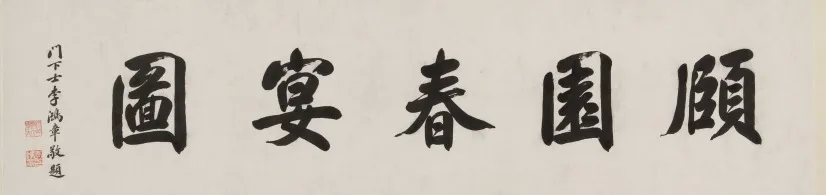

△《颐园春宴图》

在温州博物馆,有曾国藩题赠孙衣言的行书七言联、李鸿章为孙锵鸣引首题签的《颐园春宴图》、李鸿章致孙衣言的信札等等;瑞安学计馆有张之洞题写的“学计馆”匾额;你还能在江苏江阴中山公园内的江苏学政遗址,看到黄体芳与左宗棠对弈像,这些都见证了晚清四大名臣与温州人之间的情谊。

曾国藩与孙衣言:亦师亦友

温州博物馆有一副曾国藩手书的行书七言联,对联内容为:“大笔高名海内外,君来我去天东南。”这是1868年曾国藩即将赴任直隶总督时,在一次纪念苏东坡诞辰的诗词雅集中题赠孙衣言的。联中曾国藩盛赞孙衣言的才华,表达出天各一方的惜别之情。

题有前跋:“琴西仁弟重来金陵,而余将北行,籑(撰)句奉赠。琴西有琉球弟子,东洋盛传其诗,故首句及之。”

曾国藩(1811-1872),字伯涵,号涤生,曾子七十世孙,湖南湘乡人。中国近代政治家、战略家、理学家、文学家,湘军的创立者和统帅。官至两江总督、直隶总督、武英殿大学士,封一等毅勇侯,谥号文正,被誉为“中兴第一名臣”。

早在同治二年(1863年),曾国藩给皇帝的奏折中,就评价孙衣言“学问淹雅,器识闳通”(学识渊博、气度见识豁达),请求留在身边任用,并得到皇帝恩准。

曾国藩为何对孙衣言如此看重?两人之间又有着怎样的情谊?

△玉海楼

孙衣言(1815-1894),字劭闻,号琴西,温州瑞安人。道光三十年(1850)进士,历任翰林院编修、翰林院侍讲、安庆知府、庐凤颍兵备道、安徽按察使、署安徽布政使、湖北布政使、江宁布政使等职。任职期间正值“同治中兴”时期。他曾主讲瑞安玉尺书院、萃英书院,杭州紫阳书院,教书育人。致仕后投身家乡文化教育事业,创办“诒善祠塾”,培养了一批人才;他在瑞安兴建的玉海楼,与天一阁、嘉业堂并称“浙江三大私家藏书楼”。

曾国藩既是孙衣言科举场上的恩师,又是仕途上的伯乐。孙衣言曾担任曾国藩的幕僚,两人亦师亦友、情谊深厚。

早在清道光三十年(1850年),孙衣言参加殿试,获二甲第三名进士,他的阅卷老师中就有曾国藩。从此,孙衣言成为曾国藩的门生。清咸丰八年(1858年),英法联军进逼天津,孙衣言越职上疏主战,却被外放到安庆当知府,次年引疾归休。

△曾国藩画像

但是,孙衣言的才华与性情,却得到以善于“识人”著称的曾国藩的赏识。同治元年(1862),居家的孙衣言得到曾国藩的招请,远赴安徽,于次年抵达安庆入曾国藩幕,开始其幕僚生涯。此后,两人开始频繁交往。同治二年二月二十九日,孙衣言时隔13年谒见曾国藩,《曾国藩日记》中提到,“见客廿一次,内坐见者九次,孙琴西谈最久。”学者研究,仅这一年两人见面的次数就多达近30次。孙衣言被晚清名将薛福成评价为曾国藩幕府中的“清才”,即有优秀才能或高洁有操守之人。

除了评价孙衣言“学问淹雅,器识闳通”,曾国藩还多次举荐、评价他“器识闳通,能知体要”、“公明详慎”、“学识闳通,办事果决,绝无依违赡顾之习”等等,在仕途上大力扶持举荐,是孙衣言仕途上的伯乐。

曾国藩和孙衣言在学术思想、治国理念以及审美志趣上有相同的倾向。曾国藩作为理学经世派的代表,主张经世致用,这与提倡永嘉学术的孙衣言不谋而合。两人都将“俭德”看作是治理国家的法宝,都赞同裁减用度、勤俭守约来振兴国家。曾国藩也很欣赏孙衣言的诗作,在日记中多次记录阅读其诗文,两人多有唱和。

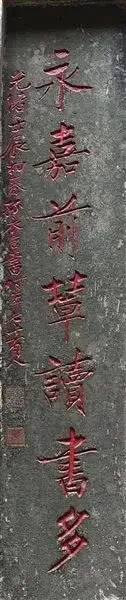

△孙衣言题会文书院的名联:伊洛微言持敬始;永嘉前辈读书多

孙衣言后来受曾国藩的举荐,饬署庐凤颍道。清同治三年(1864),孙衣言得知母亲去世的消息,从安徽返乡,十一月赴金陵,辞别正任两江总督的曾国藩。此后孙衣言在江苏、上海、杭州、北京等多处游官讲学,虽与曾国藩聚散无定,但两人保持书信往来,留下了大量珍贵的史实资料。《曾国藩全集》中记录,曾国藩在同治三年到九年间多次致信孙衣言,内容涉及湘军金陵、江西、湖北及皖北等地军情与部署、鲍军许湾大胜、金陵水潦、马新贻罹祸、天津教案等重大历史事件,颇具历史研究价值。

同治十一年,曾国藩在任上去世,孙衣言作《祭曾文正公文》,并评价他功业文章,举世无双。

孙锵鸣与李鸿章:师生情深

孙衣言是曾国藩的门生,弟弟孙锵鸣却是李鸿章的老师。

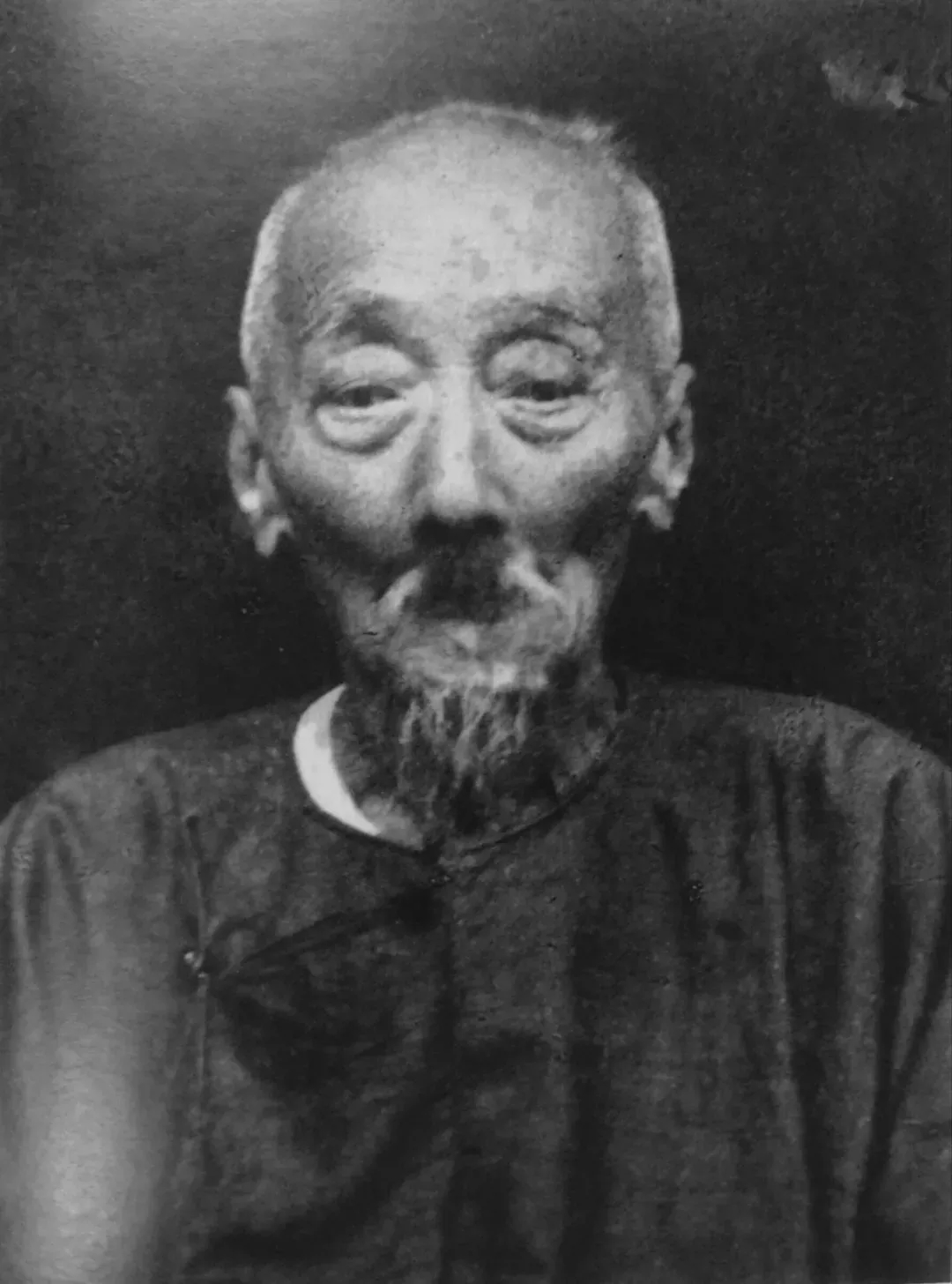

△孙锵鸣

孙锵鸣(1817—1901),字韶甫,号蕖田,温州瑞安人。道光二十一年(1841)考中进士。道光二十七年(1847),孙锵鸣出任丁未会试第十一房同考官,初次考差即识拔真才,举荐了后官至傅相、直隶总督的李鸿章和官至船政大臣、两江总督的沈葆桢。孙锵鸣故有“天下翰林皆后辈,朝中将相两门生”之誉。

道光二十九年(1849),孙锵鸣主试广西,并留任广西学政,后升任侍讲学士、侍读学士。因为民请命,请劾温州知府周开锡,遭到左宗棠的反击,被朝廷“勒令休致”。

孙锵鸣告别了仕途,却在门生李鸿章、沈葆桢等帮助下,开始了教书育人的生涯,曾主讲苏州紫阳书院、金陵钟山书院、惜阴书院、上海龙门书院等,在温州本地历任瑞安玉尺、平阳龙湖、温州中山等书院讲习,培养众多人才。

△李鸿章像

孙锵鸣的仕途止步于侍读学士;李鸿章则步步高升,可谓位极人臣,但他一直以孙锵鸣门下士自居,对老师的感情丝毫不减。两人见面机会虽然不多,但书信往来频繁。

同治四年(1865)三月,时任江苏巡抚李鸿章留孙锵鸣主苏州紫阳书院。此后,两人见面机会虽越来越少,但李鸿章不时写信把自己的情况告知孙锵鸣,一直保持与恩师的联系。光绪四年(1878年)正月,孙锵鸣出任南京钟山书院山长,李鸿章获悉后致函,表达对恩师重出任教感到万分高兴,还为江苏的学子能受到恩师的教育感到庆幸。足见孙锵鸣在李鸿章心目中的地位,最后不忘“附呈菲敬百金”,作为节敬。

△《颐园春宴图》中的李鸿章落款

光绪十二年(1886年),孙锵鸣七十大寿,李鸿章集联“修日朗月,领袖后进;左篪右笙,甄陶国风”以赠,并作《蕖田夫子七十寿序》。孙衣言75岁高龄时,在玉海楼西侧建“野航斋”设榻待客,以颐养天年,故又名“颐园”。光绪十八年(1892年),孙锵鸣请平阳陈昙为作《颐园春宴图》,以此画向海内征诗,传为佳话。光绪二十年(1894年)春,李鸿章应孙锵鸣之令,题写引首及填二阕百字令以纪此事,落款为“门下士李鸿章”。

孙锵鸣罢官后,极少有私事麻烦李鸿章,但涉及家乡福祉之事则义不容辞。光绪十二年(1886年)七月间,见航行于温沪之间的永宁轮船既小又旧常常遇险,遇上台风差点酿成大祸,孙锵鸣便给李鸿章去函。在李鸿章积极促成下,招商局将永宁轮更换为江表轮,使得当时温州百姓的出行更为安全。

李鸿章对孙锵鸣的家人也非常看重。温州博物馆藏有李鸿章致孙衣言的信札,是李鸿章于同治二年重阳日(1863年10月23日),在攻克苏州之前写给孙衣言的信。因为孙锵鸣与李鸿章的关系,信中称孙衣言为“世伯大人”、自己则谦称“世愚侄”。此札信中所提的蕖师,便是指孙锵鸣。1892年2月,孙锵鸣的女婿宋恕在上海起草《上李鸿章书》和《卑议》,并面见李鸿章,提出变法维新纲领,李鸿章称赞其为“海内奇才”。

黄体芳与张之洞:知己独厚

除了师生情,晚清四大名臣中,张之洞与黄体芳更多的是知己之情。这从张之洞《挽黄体芳联》的“知己独厚” 之语和时人称黄体芳“知己惟张南皮一人”中可见一斑。

张之洞(1837—1909)字孝达,号香涛、香岩、抱冰,河北南皮县人,同治二年(1863)探花,授编修。1867年起,张之洞先后任浙江、湖北、四川等地学政,1881年授山西巡抚,1889年调湖广总督,后官至体仁阁大学士。他在政治、军事、文化等多方面都有建树,是清后期洋务派的主要代表人物。

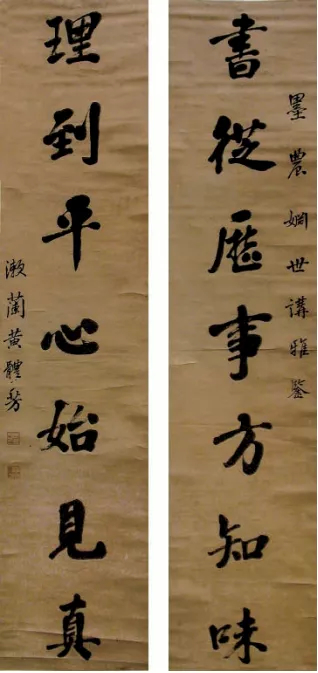

△黄体芳的对联:书从历事方知味,理到平心始见真。

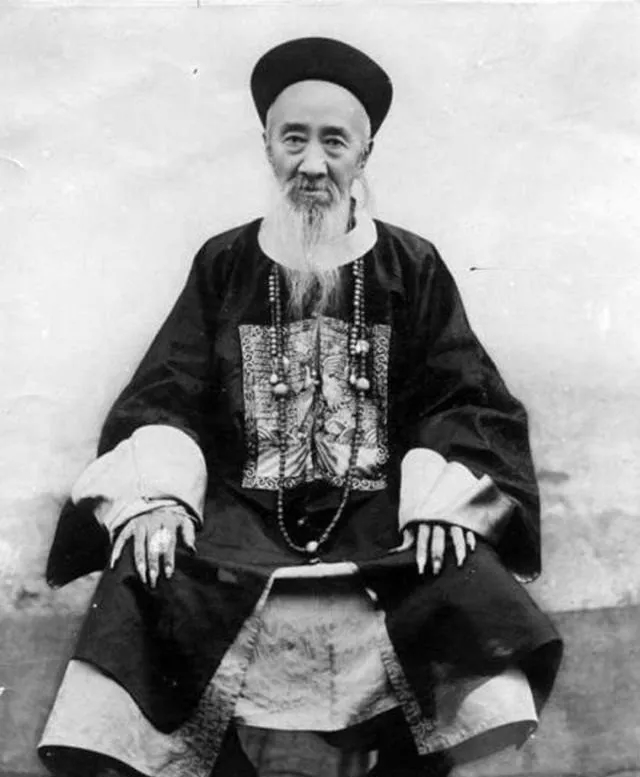

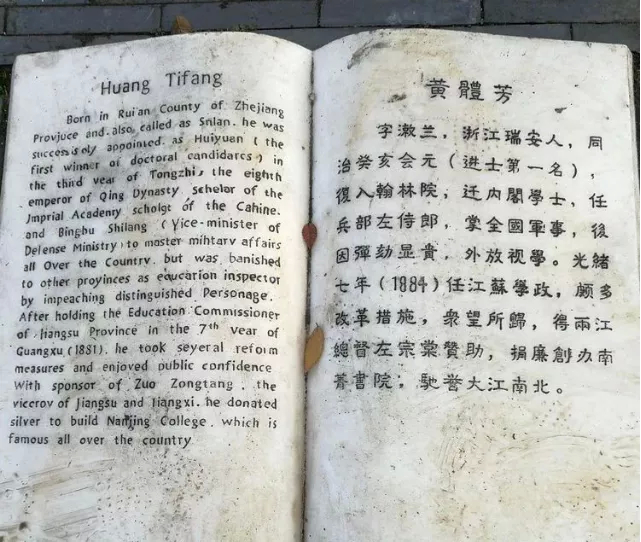

黄体芳(1832-1899),字潄兰,号循引、莼隐,别署瘦楠、东瓯憨山老人,温州瑞安人,人称瑞安先生。咸丰元年(1851)举人,同治二年(1863)进士,后授翰林院编修。曾任福建、山东、江苏学政,累官至内阁学士,兵部左侍郎。

△黄体芳

黄体芳是同治、光绪年间清流派的重要成员之一,与宝廷、张佩纶、张之洞并称“翰林四谏”。清流士大夫中,黄体芳与张之洞的交情最深。两人是同榜进士,同入翰林院,共同的志趣使他们相互欣赏,很快成为知交。张之洞评价黄体芳“直谅朴诚,笃于忠爱,好善恶恶,一秉至公,出于天性,其品概风操,中外皆知” ;而黄体芳则称张之洞“遇事敢为大言”。

△张之洞

黄体芳于光绪十七年(1891)以病乞退后,时任湖广总督的张之洞曾多次致函老友,以示慰藉。特别是一封的信函中,可见两人的情谊:

都下事变日多,将来不知何所终极,我兄超然物外,真可羡也。酒不必止,然亦不可不节。令郎善围棋,何不试为之?以此消遣,胜于他事,其余则作小诗亦佳。

光绪十七年,黄体芳六十寿诞,张之洞撰《寿黄潄兰通政六十》,有“后雕独有贞松在,四谏荣名冠翰林” 之句;5年后,张之洞六十大寿,黄体芳则专程赴鄂祝贺。

△黄绍箕

黄体芳与张之洞的知己情谊,还延续到了黄体芳之子黄绍箕身上。黄绍箕(1854—1908),字仲弢,晚号鲜庵,温州瑞安人。光绪六年(1880)进士,中二甲第六名。历任四川乡试副主考、湖北乡试正考官、京师大学堂总办、翰林院侍读学士、湖北提学使等。

1872年,19岁的黄绍箕随父在京城,并拜张之洞为师,学识、才能、为人深得老师赏识。1884年秋,黄绍箕与张之洞兄张之渊的女儿举行婚礼,张黄两人之间更增添了一层姻亲关系。张之洞对黄绍箕甚是赏识,向清廷荐举人才,首列黄绍箕,称他:“志远方长,治事缜密,中西学术均能贯通,熟于郡国利病、外洋政事。”

1895年,康有为专程前往江宁游说时任两江总督的张之洞开办上海强学会,黄绍箕当时正在张之洞幕中。在张之洞的授意下,黄绍箕、梁鼎芬等人同康有为一起筹办强学会,黄绍箕参与议定章程,并成为上海强学会的主要发起人之一。

与其父一样,黄绍箕平生主要精力用于教育,中国第一部教育史《中国教育史》就是他编撰的。光绪二十六年1900)春,黄绍箕应张之洞邀请,赴湖北主持两湖书院,出任书院监督;1907年1月,受命协助张之洞筹办曲阜学堂。黄绍箕在中国教育事业上业绩卓著,《清史儒林传》称:“今日海内学校如林,教科成立,皆绍箕首先倡导之力。”

△张之洞题写的学计馆

1896年春节前后,黄绍箕与孙诒让、项崧等9人商议并发起创办瑞安算学书院,后来更名为学计馆,请张之洞题写校牌。

张之洞一直对孙诒让也是赏识有加。孙诒让同治六年(1867)中举人,张之洞时为浙江乡试副主考。清廷三开经济特科张之洞均保荐孙诒让,但都被孙诒让坚辞。

黄体芳与左宗棠:同僚同心

△黄体芳与左宗棠对弈像

在江阴中山公园内的江苏学政遗址,有一处黄体芳与左宗棠对弈像,展示的是黄体芳任江苏学政时,在时任两江总督左宗棠的支持下,创办“南菁书院”的场景。

南菁书院是晚清时期江苏省的最高学府和教育中心,100多年来为国家培养了无数栋梁之才,新中国成立前后党和国家领导人陆定一、黄炎培等就出自该校。

光绪六年(1880),黄体芳受朝廷委派,兼任江苏学政。光绪八年(1882年),黄体芳在江苏江阴县兴办南菁书院,取意朱熹语“南方之学,得其菁华”。

△今南菁高中校园内的正学亭,南菁书院创建人黄体芳塑像

左宗棠时任兵部尚书、两江总督,两人为同僚,上下级关系甚好。左宗棠对黄体芳办学之举予以大力支持,不但个人捐助白银1200两,还上奏光绪皇帝,拨白银贰万两作为书院办学经费,另外拨长江水师京口、游击协镇两署故址作为书院院址。左宗棠还为南菁书院写下了一副对联:绎志多忘嗟老大;读书有味且从容。

△今南菁高中校园内左宗棠的“绎志多忘嗟老大;读书有味且从容”对联

左宗棠和黄体芳,都非常注重通经致用,理念相似。左宗棠认为“经世之学”才值得一读,读书不该只为了科举考试拘泥于四书五经。黄体芳在书院办学中倡导通经致用、“汉宋调和”的思想,劝诫士子作文章要以经史为基础。学者评价,这所恢复经学、古学即经古之学、致力于学术研究的传统书院成为江苏地区的教育文化中心,影响了当时江南地区乃至近代中国的学风。

黄体芳虽然在书院的时间未满三年,但他作为创始人所做出的功绩一直为后人铭记,有人甚至发出“海内树风节,莫如瑞安黄”的慨叹(李祥《游南菁书院敬怀黄漱兰先生》)。

来源:温州三十六坊

编辑:张以如

责编:何继岗 钱若谷 李温情

审核:吴芸芸

监制:王振辉 翁逻沿 温作杰

总监制:邓雄杰

最新评论