“越剧导演”翁焕新 | 温州当代文化名人名家

翁焕新,他是一位才思泉涌的越剧导演,在越剧舞台上种桃种李种春风,《祥林嫂》《江姐》《泪洒相思地》《雪里小梅香》《天要落雨娘要嫁》《拜月记》等剧,久演不衰,成为温州越剧团的保留演出剧目,留在几代人的记忆里。从美术老师、舞蹈演员、编舞,到越剧演员、文化局长,人生舞台上一幕幕,他都勉力演绎,而毋庸置疑,越剧导演是他最华彩的篇章,50多载寒暑晨昏,50多部戏,撒向越剧都是爱。

翁焕新出生在大户人家,但因为父亲早逝,靠母亲一人辛苦劳作维持生计。他从小就表现出文艺天分,唱歌、跳舞、画画样样在行。尽管文艺突出,但翁焕新却一心想考大学,没想到的是,家庭成分问题改变了他的人生轨迹。高中毕业后,部队提前来选才,翁焕新被挑中。但因成分问题不仅部队进不去,还影响了他考大学。

正当翁焕新一筹莫展之际,温二中美术老师叶曼济欣赏他的才华,邀请他留校任教,于是他成了一位美术老师。1958年全市文艺宣传热潮中,温二中师生成立了文艺宣传队,上街下乡演出,很受欢迎。其间,翁焕新上演了黄梅戏《夫妻观小高炉》、歌舞《打花鼓》、舞蹈《筷子舞》、《彩球舞》等,受到好评,自此他对歌舞,特别是舞蹈越发喜爱。

1958年温 州 市文工团成立,抽调全市文艺骨干,翁焕新调到了文工团。刚进文工团那会儿,翁焕新演了好几出戏,但是因为高强度的练功影响了嗓子。唱不了戏,他就一心一意从事舞蹈创作和表演。1959年,为了迎接省音乐舞蹈调演,文工团即进行参演节目的准备,翁焕新负责创作舞蹈。当时刚好温州桔子丰收,市郊塘河两岸,桔子一片金黄,画面漂亮诱人,很有温州特色,他顿生灵感,便到梧田采风,创作了群舞《桔子丰收舞》。此舞表现瓯江两岸桔子丰收的欢乐景象,翁焕新参加表演并领舞。第二年,这个舞蹈在浙江省音乐舞蹈调演中获得了一致好评。

这个时候文工团蓬勃发展,充集了队伍,健全了组织,行政上分歌队、舞蹈队、乐队和舞美组,翁焕新为舞蹈队队长,既当舞蹈演员,又做舞蹈编导。

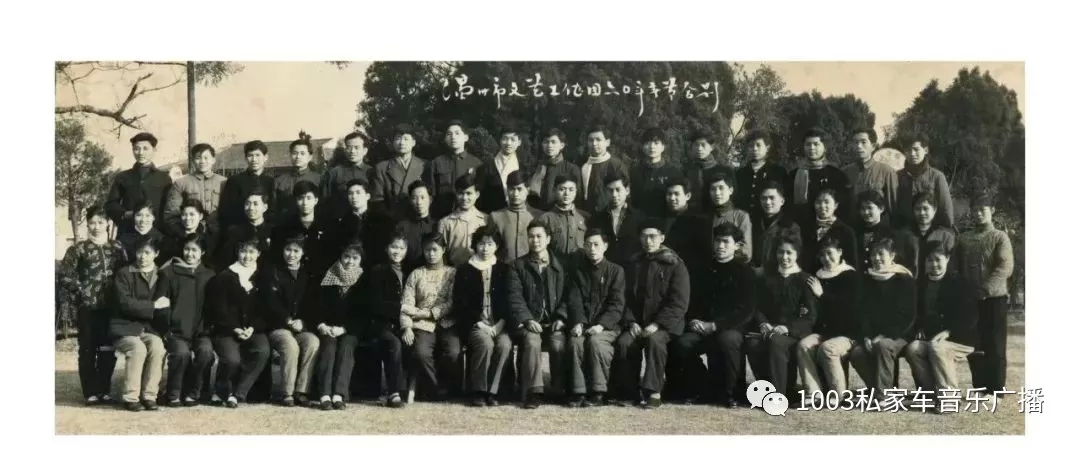

1960年温州市文工团全体人员合照

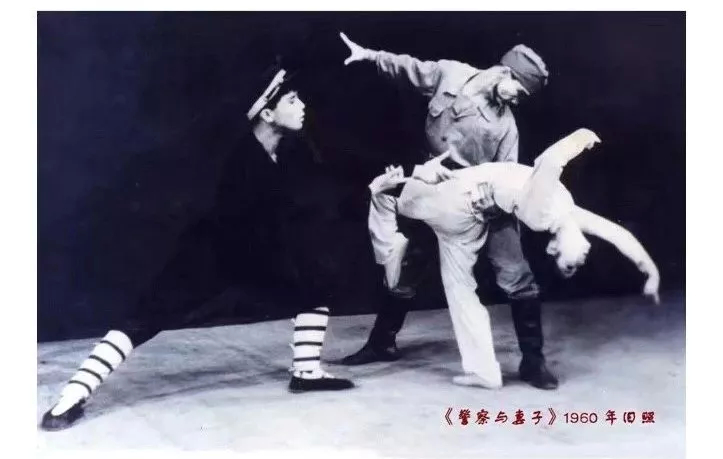

1960年,他创作了《道情舞》,并改编加工了《贝壳舞》,使之成为文工团的保留节目。此段时间,他参加表演的节目主要有舞蹈《贝壳舞》、《桔子丰收舞》、《欢乐的青年》、《游击隊员之歌》,小舞剧《警察与妻子》、《抢亲》等等,颇受欢迎。

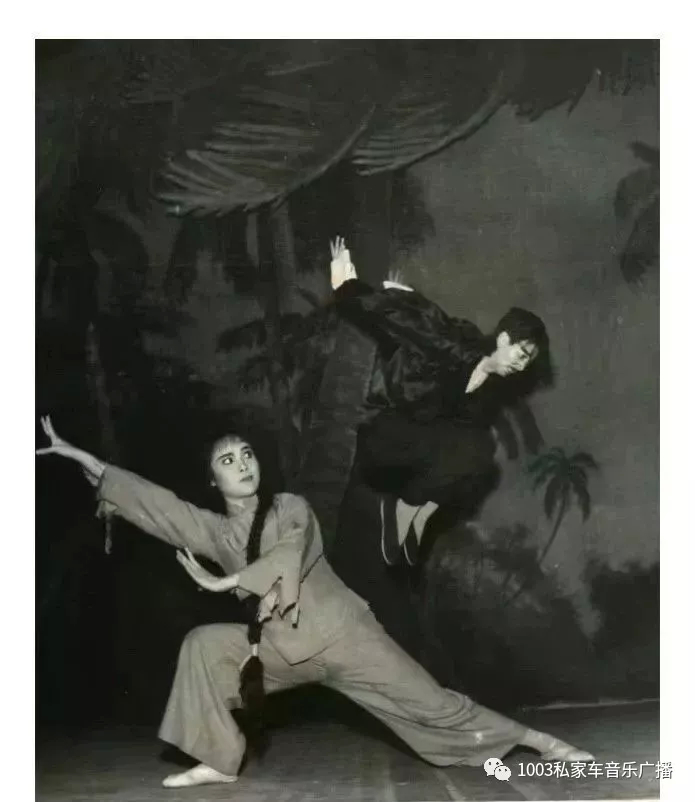

舞蹈《贝壳舞》舞台照

小舞剧《警察与妻子》舞台照

1960年,因为在舞蹈方面表现优异,翁焕新和瓯剧表演艺术家陈茶花、民歌手潘波娒、黄杨木雕大师王笃纯等四人代表温州参加了中国第三次文代会暨舞代会,那一年他20岁。会议期间,毛主席等中央领导在中南海接见全体代表并合影。他们还观摩了许多献礼演出,其中包括北京梅剧团梅兰芳领衔主演的京剧《穆桂英挂帅》、总政文工团歌剧团的歌剧《柯山红日》等,翁焕新像海绵吸水一样汲取着营养。这次会议对翁焕新的影响是深刻而久远的,在舞代会上,他还加入中国舞蹈工作者协会(也就是现在的中国舞蹈家协会),是温州市第一位全国舞协会员。

中国第三次文代会北京大民大会堂会场

毛主席等国家领导人接见中国第三次文代会代表

1961年,温州市文工团和隶属温州市总工会的工人业余文工团合并,改名为温州市工人业余文工团。文工团虽冠上“业余”二字,但却是建国以来的巅峰期,人员多达120多人,分歌剧队、舞蹈队、乐队、话剧组和舞美组。当年的舞蹈队聚集着团里最年轻最朝气的少男少女,鼎盛时期多达40多人,业务上勤学苦练,精益求精,生活上像兄弟姐妹,亲如一家,节目丰富多彩。这时期,翁焕新除了参加多个舞蹈舞剧的表演外,还深入基层,创作了反映旧社会码头工人悲惨生活和反抗斗争的小舞剧《瓯江怒涛》,还担任了大型神话歌舞剧《东海人鱼》的舞蹈设计。他编排的温州民间舞蹈《贝壳舞》,瑞安民间舞蹈《藤牌舞》,以及《丰收道情》很好地体现了温州浓郁的地方特色。正当翁焕新在舞蹈世界大展拳脚的时候,1963年根据上头精神,温州市文工团撤销。文工团撤销后,他和原文工团一批演员,于同年10月,调到温州市越剧二团。

说起他和戏曲的缘分,其实也是有迹可循的。在高中时期,古典文学课里有汉乐府《孔雀东南飞》,当上这课的时候,刚好光海越剧团在老东南剧院演这个戏,学校就组织学生包场看戏。当年男生若去看女子越剧会被同学耻笑,说是“厚佬”,但学校包场,男生也只得硬着头皮都去看。这是翁焕新第一次接触越剧,感到太有魅力了,故事感人,表演细腻,音乐优美,特别是杨佩芳饰演的焦仲卿,令人入迷。不知不觉中,这为他今后从事戏曲工作埋下了种子。

1976年全国舞蹈调演天安门前留影

早在文工团当舞蹈演员时,高強度的练功影响了翁焕新的嗓子,戏曲基本功唱念做打唱为首,特别是以唱见长的越剧,翁焕新知道自己不适合当越剧演员,他选择了戏剧导演这个行业。

根据当时剧团实际,翁焕新没机会进戏剧院校进行正规地学习培训,只能在实践中边干边学。当时,他刻苦钻研,孜孜攻读有关戏剧导演的理论著作,大量观看戏曲名剧的舞台演出和有关资料,虚心求教戏曲界的前辈艺人,努力掌握和提高戏剧导演的专业知识和技能,为导戏进行了积极储备。

正式导戏是1964年,翁焕新导演现代越剧《不准出生的人》。该剧反映西藏民主改革前农奴制度的残酷及在共产党领导下农奴的斗争和新生。首导越剧大戏,他格外用心,写出书面导演计划和导演构思,排练认真仔细。从分析剧本、对台词、初排、细排、坐唱、响排、彩排,到演出,他不敢怠慢,一絲不苟。《不准出生的人》从当年9月1日始演于我市东南剧院和新中国剧院,连演一个多月,很受观众欢迎。初战获胜,坚定了他导戏的信心。从1964到1966年文革前的二年多时间里,翁焕新又连续导演了《江姐》、《琼花》、《赤道战鼓》和《一个纯粹的人》四部现代剧。

《赤道战鼓》剧照

1966年,文革开始,百花凋零,文艺界翻天覆地。当时,温州戏曲剧团斗批改,砸烂女子越剧,古装戏停演,温州市越剧一团、二团合并。文革初期,翁焕新也受过冲击,挨过批斗扫过地。好在他来自文工团,是个文艺多面手,会排歌舞,排越剧,排话剧,排京剧,当时的艺术环境非常需要这样的人才。

在十年文革的非常时期中,翁焕新导演了《农奴戟》、《七女闹海》、《红色娘子军》、《铁流战士》四部越剧大戏和《送货路上》、《螺号长鸣》、《小保管上任》、《一张大字报》等十多部越剧小戏,还排练了话剧《收租院》、京剧样板戏《沙家浜》和许多歌舞节目。

《红色娘子军》剧照

1976年,四人帮垮台,文革结束,文艺迎来新的春天。第二年,翁焕新导演了两本现代剧,《暴风雪中的烈火》和《祥林嫂》,反响非常热烈。尤其是由王凤鸣饰演的《祥林嫂》,演出十分轰动。该剧1978年在东南剧院公演,从1月一直演到5月份,连演150多场,当年创下剧团建团以来连续演出最高场次。真是盛况空前,好多人闻名从老远的城市与农村赶过来看戏,包括邻省福建的观众。

《暴风雪中的烈火》剧照

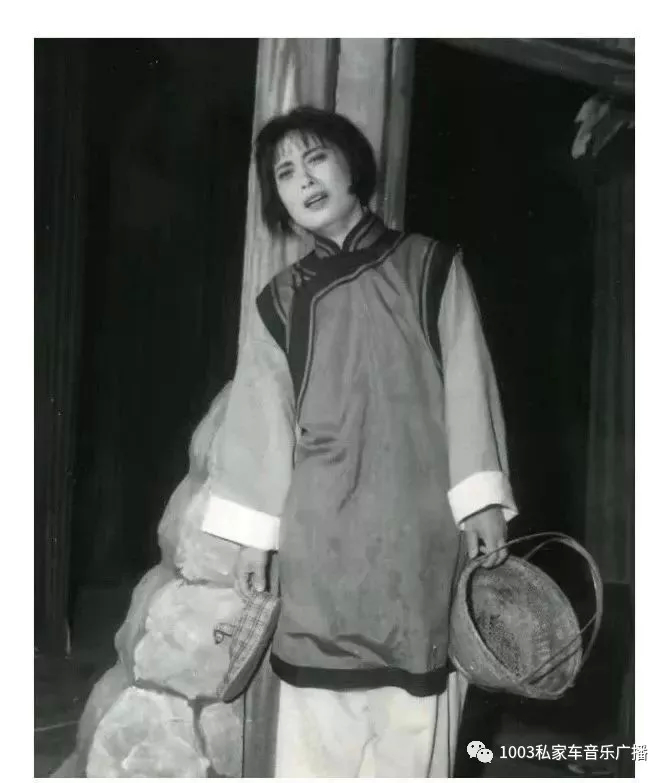

《祥林嫂》剧照

后来,古装戏也重返舞台,从1979至1983的五年里,翁焕新先后导演了《傲蕾·一兰》、《珍珠塔》、《孟丽君》、《泪洒相思地》、《盘妻索妻》、《狸猫换太子》等十六部新编古代剧和传统剧。那个时候观众看戏踊跃,上座率高,为适应市场需求翁焕新一年可排三本大戏。

1981年版《是我错》剧照

《雪里小梅香》剧照

1980版《泪洒相思地》剧照

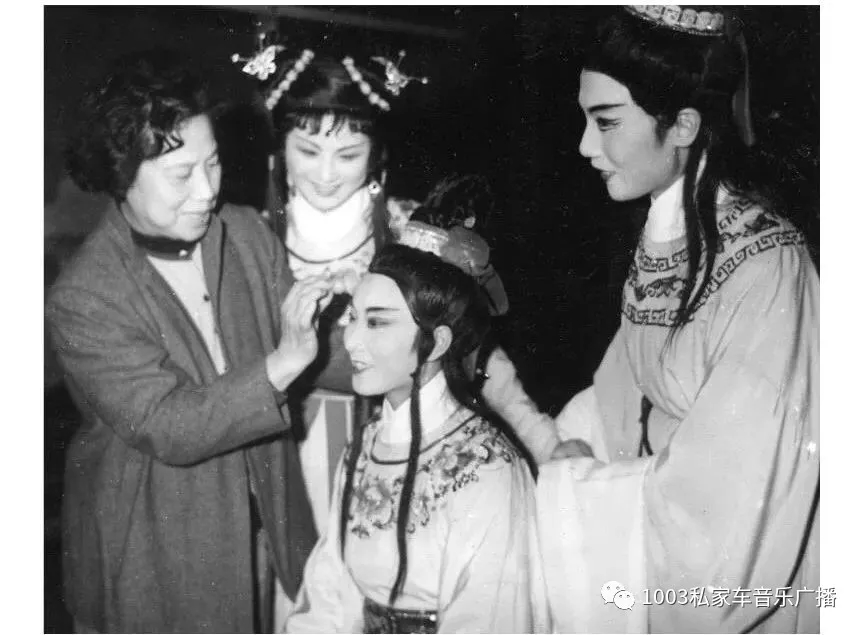

1982年10月,翁焕新带队携《拜月记》、《是我错》、《雪里小梅香》三个剧目赴杭州和上海巡演,受到热烈欢迎,特别是在上海延安剧场的演出。上海是越剧的基地,越剧的大本营,越剧观众多,演出非常轰动。每天一早,剧院售票处前就排成长长的队伍。在上海演了将近一个多月。越剧名家尹桂芳、范瑞娟、徐玉兰、金彩风、王文娟、徐天虹、曹银娣等相续前来看戏并予以热情指导。

与尹桂芳合影

与范瑞娟合影

徐玉兰蒞团指导

1983年10月,机构改革的浪潮把他推上了温州市文化局副局长的领导岗位,到局里后,翁焕新分管专业文化,从“干文艺”转为“抓文艺”。虽然当了副局长,但是他并也没有落下导演业务。1997年,他为著名越剧著名表演艺术家王凤鸣举办了舞台艺术专场。

1999年翁焕新退居二线,逐步淡出文化局的工作。这时永昆正准备排练张烈改编的南戏《张协状元》,《张协状元》是中国第一戏,翁焕新很看好,永嘉文化局也希望他能助力《张协状元》,于是翁焕新的工作重心便投向了这部戏。从戏的准备、排练到演出,大到出谋策划,小到一个道具,凡是用得着他的,他沒有二话。此剧演出后,好评如潮,特别是首届昆剧艺术节上的演出,反响强烈。

《张协状元》苏州演出

2000年翁焕新退休,他高兴的是,终于有时间可以继续从事他喜爱的越剧导演工作。2005年,他为“汤丽芳舞台艺术代表性剧目展演”,复排《珍珠塔》和《是我错》,并进行录像、出版。2006年,为“贾小萍舞台艺术专场”,排练折子戏《江姐·绣红旗》。2008年,为“李珍珍舞台艺术专场”,重排《天要落雨娘要嫁》。专场演出圆滿成功,《天要下雨娘要嫁》剧新版也成为剧团的重点剧目,常演不衰。

翁焕新和谢平安导演夫妇

50年的导演生涯,翁焕新导了50多部戏,他认真、严谨、全情投入,从意气风发到两鬓斑白,他埋下头,以智者的风范,敬业的美德,为温州文化事业的发展默默耕耘和奉献。

来源:1003私家车音乐广播

编辑:大喜

责编:唐台

审核:金安静

监制:王振辉翁逻沿

总监制:邓雄杰

最新评论